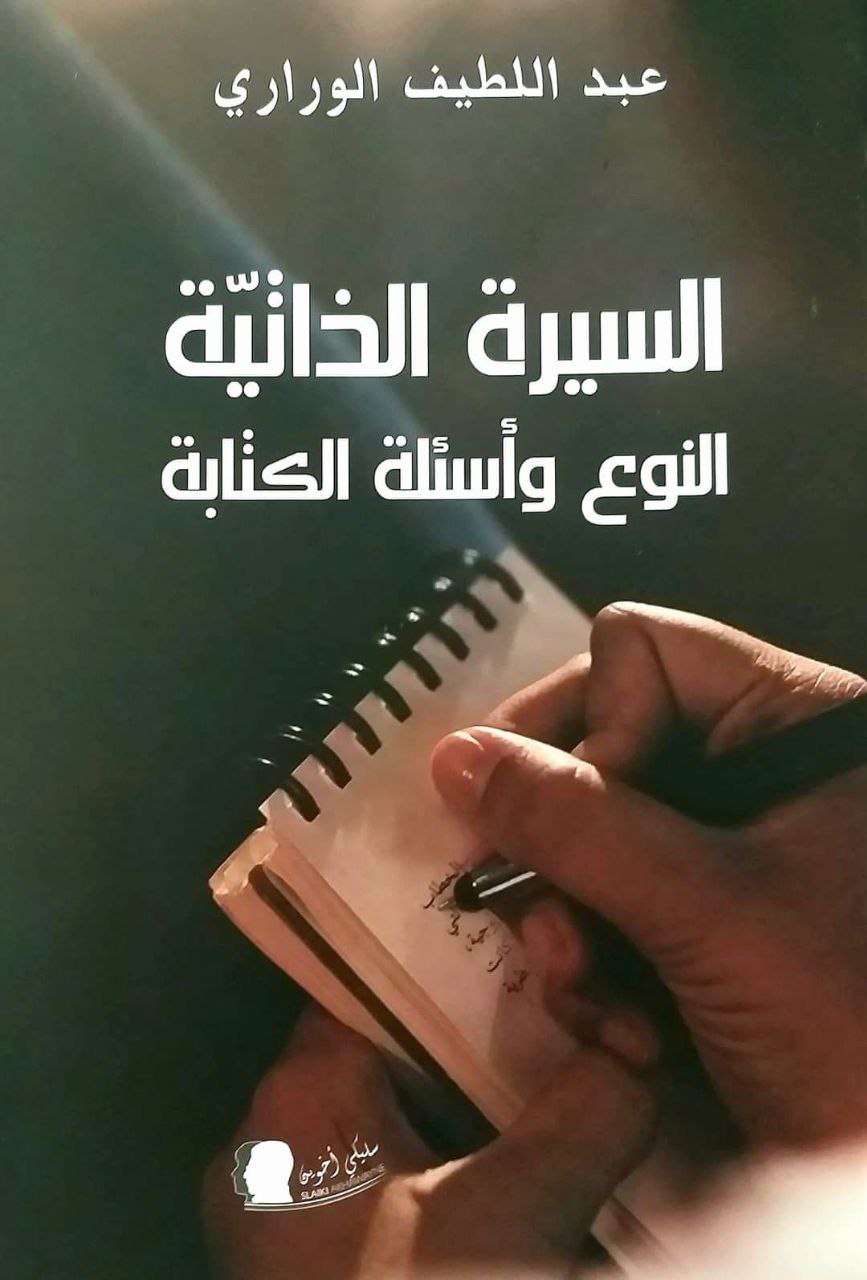

يدرس الناقد المغربي عبد اللطيف الوراري في كتابه النقدي الجديد أجناس الكتابة السيرذاتية وقضاياها الفنية، تحت عنوان: «السيرة الذاتية: النوع وأسئلة الكتابة».

وجاء الكتاب الذي صدر عن منشورات سليكي أخوين (طنجة، 2023)، في باب كبيرين: يبحث الأول أصول السيرة الذاتية ومقولاتها وسؤالها الأنواعي، ويعنى الثاني بمقاربة الفضاء السيرذاتي من خلال مجموعة من الأعمال السردية والشعرية لكتاب عرب وأجانب: (رولان بارث، ميشيل ليريس، مو يان، عبد المجيد بن جلون، إيمان مرسال، رشيد يحياوي، عبد الإله بن عرفة، عبد المنعم رمضان، إدريس بلبصير، حسن المددي، محمد علي الرباوي، مبارك وساط، حسن نجمي، عبد الرحمن بوعلي، نور الدين الزويتني..)، تتوزع أطروحاتها الجمالية بين الذاتي والغيري، وبين المرجعي والتخييلي. وهذا ما يجعل من أفق الدراسة متوتّرًا بين أسئلة النظرية ومنجز الكتابة الأدبية، مثلما يجعل رهانها مُضاعفًا: ضبط التأويلات المتنوعة لنوع السيرة الذاتية من خلال النصوص النظرية والفلسفية والشعرية المختلفة لمؤرّخي الأدب ومنظّري الأنواع الأدبية من جهة، والسعي إلى الإمساك بالغنى النصّي والتخييلي الذي أتاحه تطوُّر السيرة الذاتية في ضوء مفاهيم الذات والمرجعية والتخييل والكتابة، سواء في علاقتها بالأنواع القريبة أو المجاورة لها (السيرة، الرواية، التاريخ، الأرشيف الشخصي، التخييل الذاتي..)، أو في عبورها إلى الشعر باعتباره خطابًا مخصوصًا، من جهة أخرى.

جاء على غلاف الكتاب: «يسمح لنا المسار النظري المتشعّب الذي صاحب تأمُّل الخطاب السيرذاتي وبحثه، بالتعرُّف على أهمّ المشكلات والقضايا التي طرحها خلال العقود الأربعة الأخيرة. وبما أنّ الأطر الإبستيمولوجية، الصريحة أو المضمرة، المعتمدة في قراءة النصوص السيرذاتية كانت مختلفة ومتنوِّعة، فقد انعكس ذلك على جهود المقاربات النظرية والنقدية التي تفاعلت فيما بينها معرفيًّا، وتباينت من حيث طرق تحليلها وأجهزة تلقّيها إلى درجةٍ تكشف عن أنّنا بإزّاء «نوع ذي اعتبار» لقي اهتمامًا مُتزايدًا في الوسطين الجامعي والثقافي، بل تطوّر بعد أن تحطَّم ‹الإبستيمي› الذي تحكَّم فيه منذ نشأته، وظهرت أنماطٌ من كتابات الذات.»

السيرة الذاتية بوصفها نوعًا أدبيًّا

عمر كوش

تُعرّف السيرة الذاتية بأنها نوع من أنواع السرد الذاتي الذي يخص الحديث عن الذات في علاقة الإنسان التواصلية مع الآخر، ويقوم الكاتب في هذه الكتابة عن الذات، باعتبارها عملًا إبداعيًا، من أجل تقديم تجربته الحياتية للناس. وقد عرفت تطورًا كبيرًا في أساليب الكتابة، تزامنًا مع التغيرات والتحولات التي حصلت في العالم على مرّ السنين، لكنها أثارت جدلًا حول تصنيفها كنوع أدبي.

ويرى عبد اللطيف الوراري في كتابه « السيرة الذاتية: النوع وأسئلة الكتابة » (سليكي أخوين، طنجة، 2023) أن السيرة الذاتية لم يتم الاعتراف بها كنوع أدبي إلا في الربع الأخير من القرن العشرين المنصرم، وذلك على الرغم من أن أصولها تمتد عميقًا في الثقافات الإنسانية، حيث تبلورت مجموعة من الأشكال السيرية والسيرذاتية منذ العصور القديمة. ويستند إلى ميخائيل باختين في اعتباره أن تلك الأشكال مارست تأثيرها على سواها من أجناس الخطاب، وخاصة الرواية، وقامت على نوع جديد من الزمن السيري، وعلى صورة جديدة تخص الإنسان في مجرى حياته. ويسعى في كتابه إلى تقديم صورة عن المواضيع المتصلة بأدب السيرة الذاتية، بدءًا من الإغريق والرومان، مرورًا بالفضاء العربي الإسلامي، وصولًا إلى التقليد الأوروبي أو الغربي، من أجل التوصل إلى ما يسميه « براديغم سيرذاتي ». ثم ينتقل إلى تناول مقولات السيرة الذاتية وسؤال النوع، والنظر في صلاتها بالتاريخ والتخييل، والهوية الغيرية وابتكار الذات، مع التوقف عند طبيعة السيرة الذاتية في الشعر، وتطبيقات كل ذلك في النصوص الأدبية ذات الصلة، وحسبما وردت في أعمال كل من عبد المجيد بن جلون، ورشيد يحياوي، وعبد المنعم رمضان، وعبد الإله بن عرفة، وإيمان مرسال، وحسن النجمي، ومبارك وساط، وسواهم.

الهدف الذي يطمح إليه المؤلف من كل ذلك هو ضبط التأويلات المتنوّعة لنوع السيرة الذاتية من خلال النصوص النظرية والفلسفية والشعرية المختلفة لمؤرّخي الأدب ومنظّري الأنواع الأدبية من جهة، والسعي إلى الإمساك بالغنى النصّي والتخييلي الذي أتاحه تطوُّر السيرة الذاتية في ضوء مفاهيم الذات والمرجعية والتخييل والكتابة، سواء في علاقتها بالأنواع القريبة أو المجاورة لها، مثل السيرة، الرواية، التاريخ، الأرشيف الشخصي، التخييل الذاتي، أو في عبورها إلى الشعر باعتباره خطابًا مخصوصًا، من جهة أُخرى. إضافة إلى الوقوف على ما أنجزته نظرية السيرة الذاتية وتحوّلها الراهن، مع ما يتصل بها من نقاشات لأوجه الاختلاف والتشابه على المستوى الإبستيمولوجي، كما الشعري، بين التصورات السيرذاتية الجديدة، وتحليل مصطلحات الخطاب السيرذاتي ومقولاته التي تختلف من حيث تاريخيتها وتعدّد روافدها ومرجعياتها.

تزعم بعض النزعات التمركزية بأن السيرة الذاتية جنس خاص بالثقافة الغربية المسيحية، كونها ارتبطت في أصولها بالدين المسيحي، وتحديدًا بشعيرة « الاعتراف »، الذي يعدّ المسار المفضي إلى التطهر من الذنوب، والتخلص من الخطايا المرتكبة. وعليه، فإن السير الذاتية في نماذجها القديمة ارتبطت بشكل وثيق مع ثقافة التطهر المسيحية، التي تنبع من الرغبة في التخلص من الشعور بالذنب حيال الخطايا المرتكبة، ولا يمكن التخفف منها إلا بالاعتراف بارتكابها وطلب الاعتذار والصفح، ومن يستتبع ذلك من إماطة اللثام عن عيوب الذات وتعريتها وجلدها. ويسوق أصحاب هذه النزعات أن السيرة الذاتية القديمة ارتبطت بكتاب « الاعترافات » الذي ينسب إلى القديس أوغسطينوس، ويعتبرونه الأب المؤسس لها. أما في العصر الحديث، فيربطونها بكتاب الاعترافات لجان جاك روسو، الذي طورها، واعتبره أغلب الدارسين أنه مؤسس السيرة الذاتية الحديثة، التي تخلصت من التأثيرات والدوافع الدينية المسيحية، لكنها بقيت محافظة على الاعتراف كطريق للكتابة عن مسار حياة الإنسان وتقديمها للآخرين، بهدف كشف مكونات وخبايا الذات بكل صراحة وصدق وشفافية.

غير أن الدراسات التاريخية أظهرت أن قدماء المصريين دونوا على احجار المعابد والمقابر والأهرامات تراجم لعظماء الحكام والقادة، فيما اهتمت الكتابة السيرية عند الإغريق والرومان، بتاريخ أعظم الملوك والوزراء والقادة العسكريين، من أجل إبراز قواهم الخارقة، إضافة إلى إعادة تأبينهم بعد موتهم وتمجيدهم وتخليد ذكراهم. ويرى المؤلف أن الكتابة السيرية عند الإغريق والرومان قامت على تمجيد « الرجل العظيم »، لذلك اختلفت كتابة السيرة عندهم عن كتابتها عند العرب، حيث لم تحفل بنظرية « الرجل العظيم » في كتابة سيرها. ويرجع ذلك إلى أن الشريعة الإسلامية سوّت بين الناس، إلا في طاعة الله. ويحتاج هذا الطرح إلى كثير من التدقيق والتمحيص، خاصة وأن السيرة الذاتية القديمة تناول بعضها حياة الأبطال، وتشعبت في موضوعاتها كثيرًا، حيث تعددت الأسماء والمصطلحات التي وصف بها العرب كتابة السيرة الذاتية، واستخدموا في وصفها مصطلحات متقاربة دلاليًا، مثل السيرة، والترجمة، والفهرسة، والمناقب، والبرنامج.

يستند المؤلف على أطروحات فيليب لوجون في السيرة الذاتية، الذي عرّف السيرة الذاتية بأنها « حكي استعادي نثري يقوم به شخص حقيقي عن وجوده الخاص، عندما يركز أساسًا على حياته الفردية، ولا سيما على تاريخ شخصيته »، ويتضمن هذا التعريف أن يكون الحكي نثرًا، مع حصر الموضوع المتناول على الحياة الفردية وتاريخ الشخصية، وأن يكون هناك تطابق بين المؤلف والسارد والشخصية، إضافة إلى المنظور الاسترجاعي للحكي أو السرد. لكن التعريف الذي أعطاه لوجون للسيرة الذاتية، يجسد ما أسماه « الميثاق السيرذاتي » شرطًا أساسيًا لقيامها ولتشكل عناصرها التكوينية، باعتباره غير قابل للفصل عن الميثاق المرجعي، لأنه يمثّل قول الحقيقة، كل الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة. وهي فرضية غير متفق عليها، لأن الميثاق السيرذاتي يمثل إعادة بناء الأنا انطلاقا من الذاكرة، وبالتالي فإن القول إنّ السيرة الذاتية تُشكّل تمثيلًا دقيقًا وأصيلًا لحياة الكاتب هو مجرد وهم، بالنظر إلى أن الطابع الاسترجاعي للسيرة الذاتية يتضمن اختلافًا بين زمن الكتابة وزمن التاريخ. إضافة إلى أنه خلال الكتابة لا تتوقف الحياة بل تستمر، فيما ينظر كاتب السيرة الذاتية نحو الماضي الذي عاشه، والمفترض أن يسيطر على ما يكتبه من حكي. ومن جهة أخرى، تقوم السيرة الذاتية على استراتيجية التوتر أو المشادة بين الاستبطان الذاتي والنفسي، وبين المرافعة والدفاع عن الذات، حيث يعرف الكاتب بذاته، ويكشف هويته، ويستبطن ذاته كي يقوم بالاعتراف، ويفهم ذاته من خلال الخطاب، وإلى جانب هذا الاستنباط والاعتراف، يتحكم بعد آخر يتمثل في الإقناع والحجاج. إضافة إلى أن السيرة الذاتية يمكن اعتبارها فنًا مرجعيًا وتخييليًا في الوقت نفسه، فهي تجد مرجعها في حياة المؤلف الذي يقوم بسرد حقيقي وصادق، وتتبع فيه ضوابط الحكي السيرذاتي، كما أنه فن تخيُّلي أيضًا لأن الكاتب يتوسل بالكتابة والتخييل، وما يستتبع ذلك من تقنيات وفنون السرد، بغية توليد انطباع لدى المتلقي بأن ما يقرأه طبيعي وحقيقي وصادق، على الرغم من أنه يتم وفق تقنيات التخييل وممكناته السردية. ويعتبر المؤلف أن كاتب السيرة لا يقوم بسرد تفاصيل حياته وينقلها حرفيا، بل يصنع منها حكيًا، وفق ما تفرضه التقنية السردية، وما تمليه عليه من إكراهات مرتبطة بالشكل السردي، حيث أن الكاتب يعيد تشكيل حياته حتى تصبح طيعة للكتابة. إضافة إلى ما يلعبه النسيان من دور، وكذلك قد يلعب قصور الذاكرة في غياب حقيقة معينة من ماضي الكاتب، ومن ذكرياته، فيضطر إلى الاستعانة بالخيال، كي يتمكن من سد فجوات ثغرات الذاكرة وفجواتها. تطورت كتابة السيرة الذاتية في العقود الأخيرة، واستطاعت التحرر من قيود وإكراهات المرجعية التقليدية، حيث أخذت تميل نحو التخييل أكثر، بسبب ما عرفته الأجناس الأدبية من تماس وتداخل بينها. وقد طرحت مؤخرًا للنقاش علاقة السيرة الذاتية والشعر، التي تأخر النقاش النظري والمعرفي حولها كثيرًا، بالرغم من أنه يخص السيرة الذاتية الشعرية أو الشعر السيرذاتي، واستعصى معه إمكان اكتشاف العلاقة بين السيرة الذاتية والشعر بشكل محدد وواضح، حيث ركز النقاد والدارسون على ربط السيرة الذاتية بالشعر والنثر، وأشاروا إلى بعض المحاولات التي اتخذت الشعر أداة لكتابة السيرة الذاتية، وسجلوا جملة من التحفظات المنهجية عليها. أما المؤلف فيناقشها بوصفها إحدى الإشكاليات النقدية الملحة، وذلك بعد أن بات المكون السيرذاتي يحتل مكانة جلية وواضحة في الشعر الحديث، لتتجاوز السيرة الذاتية الإخبار والتوثيق إلى الإبداع والبوح بخفايا الذات ومكنوناتها، وأصبح الشعر وما يستلزمه يخترق قواعد السيرة الذاتية، معلنًا إمكانية الائتلاف بينه وبينها، بما يعني أن الحياة يمكن كتابتها شعرًا مثلما يمكن كتابتها نثرًا، وبالتالي فإن العلاقة بين الشعر والسيرة الذاتية صارت تأخذ مسارات مختلفة داخل الوشائج التي تجمع بين ذات الكتابة والذات الواقعية، أو داخل العبور من الشكل السيرذاتي شعرًا إلى الشكل السيرذاتي نثرًا. وهذا الاختراق له أهميته التي تستلزم النظر، كونه يجسد واقعًا يتعارض مع قرون من تصنيف الأنواع وتراتبيتها والحفاظ على نقائها.

*نُشر المقال في موقع (ضفة ثالثة)، بتاريخ 8 سبتمبر 2024.

النوع وأسئلة الكتابة: توتر السيرة الذاتية بين المرجع والتخييل

ياسين الشعرى

تعد إشكالية الواقع والتخييل فى السيرة الذاتية من أهم الإشكالات التى شغلت بال المفكرين والنقاد الذين بنوا نظرياتهم وتصوراتهم عنها بناء على العلاقة الملتبسة التى تنسجها مع الكتابة والواقع. ويمكن التمييز فى هذه التصورات بين ثلاثة توجهات كبرى: توجه ينهض على اعتقاد أن السيرة الذاتية كتابة مرجعية تقوم على تصوير حياة مؤلفها وواقعه، فتقيم بذلك فى حدود الحقيقة والصدق، فالمؤلف ملزم بعقد ميثاق سردى مع القارئ يتضمن التزامه بقول ما هو حقيقى وصادق.

تعد إشكالية الواقع والتخييل فى السيرة الذاتية من أهم الإشكالات التى شغلت بال المفكرين والنقاد الذين بنوا نظرياتهم وتصوراتهم عنها بناء على العلاقة الملتبسة التى تنسجها مع الكتابة والواقع. ويمكن التمييز فى هذه التصورات بين ثلاثة توجهات كبرى: توجه ينهض على اعتقاد أن السيرة الذاتية كتابة مرجعية تقوم على تصوير حياة مؤلفها وواقعه، فتقيم بذلك فى حدود الحقيقة والصدق، فالمؤلف ملزم بعقد ميثاق سردى مع القارئ يتضمن التزامه بقول ما هو حقيقى وصادق.

ويعد فيليب لوجون أبرز من مثل هذا التصور. وتوجه ينكر ارتباطها بالواقعى والمرجعى، ويرى أنه لا يمكنها أن تنقل الحقيقة، وأن ادعاء المرجعية مجرد وهم يستولى على السير الذاتية. وتمثل هذا التوجه النظريات ما بعد البنيوية التى ترى أن الذات متشظية ومنشطرة، والإحالة على الواقع الخارج نصى وهمٌ.

أما التوجه الثالث فيرى أن السيرة الذاتية فن مرجعى له صلة بحياة مؤلفه الذى يلتزم بحكى ما هو حقيقى، لكنه لا يعدم توظيف آليات التخييل، فهو كالرواية يستند إلى مختلف الآليات السردية التخييلية فى عملية الحكى، ولذلك فجمالية السيرة الذاتية وأدبيتها تنبع من هذا التجادل بين الواقع والخيال، بين المرجعى والتخييلي.

وضمن هذا التوجه الأخير يتنزل كتاب «السيرة الذاتية النوع وأسئلة الكتابة» لعبد اللطيف الورارى، الصادر عن منشورات سليكى أخوين، الذى نهتم فى هذه الورقة بمحاورته والتفاعل معه والاقتراب من أهم الإشكالات التى أثارها عن السيرة الذاتية.

السيرة الذاتية وجدلية الحقيقى والتخييلي

يرى عبد اللطيف الورارى أن السيرة الذاتية نصٌّ مرجعيٌّ، هدفها ليس «أثر الواقعى» كما فى الرواية، بل الحقيقة، فالمؤلف محكوم بما هو واقعى، يسعى إلى أن يكون صادقاً مع نفسه، وأن يُنشئ ثقةً بينه وبين القارئ تتنامى طوال العمل وسيرورة تلقّيه، ولذلك فهو غالبا ما يلتزم بأنه يقدم الحقيقة مثلما تظهر له، أو مثلما يعرفها. وعلى الرغم مما قد يعترضه أثناء قيامه بكتابة سيرته الذاتية من سهو ونسيان، إلا أن الكاتب يرى أن السيرة الذاتية كتابة مرجعية، فالمؤلف، وهو ذات النص وموضوعه فى آن واحد، يريد أن يكون صادقاً وأن يحكى ذكرياته كما عاشها، أى يعيد إنتاج الحقيقة مثلما عاشها، والعالم وفق رؤيته. إنّه يصنع من حياته حَكْيًا، بمعنى أنّه يُكيّفها مع الإكراهات المرتبطة بالشكل السردى، فيعيد تشييدها حتى يكتبها(ص 39).

بناء على ذلك، يعتقد الكاتب أنه لا يمكن تصور السيرة الذاتية بمعزل عن التخييل، فهى تنبنى فى إحالتها إلى الواقع المرجعى، كما تنبنى فى إحالتها إلى عالم التخييل والكتابة، ما دام أن المؤلف يُخضِعُ ماضيَه لعملية سردية معينة تتحكم فيها نظرة انتقائية، تُلزمه باستحضار أحداثٍ دون أخرى، والتستر على الأحداث الأكثر حميمية وارتباطاً بما لا ينقال. إلا أن ذلك لا يجعل من السيرة الذاتية حكياً كاذباً (ص81)، فمؤلفها شخص حقيقى يتقاسم مع السارد والشخصية التطابق الاسمى نفسه. ويتسم هذا التطابق بواقعيته، إذ يدل على أن الشخص قد وُجد وعاش بالفعل، ويستدعى الواقعى هنا الحقيقى.

وترتبط السيرة الذاتية، رغم كونها تستنهض الماضى، بحاضر الذات، إذ تسترجع الماضى بناء على الوعى الحاضر، مع ما يقتضيه ذلك من إحداث مجموعة من التغييرات فى صلب الأحداث، فالمؤلف ليس مجبراً قط على إعادة تذكر الوقائع الماضية، لأنه بوسعه، عبر إدماج أفكار معاصرة فى الكتابة، أن يبرز التوتر بين الماضى والحاضر الذى سيظل غير مُدرك حدسياً. (ص 39) وهذا التوتر عائد بالأساس إلى كون السيرة الذاتية لا تكتب إلا بعد مُضى زمن طويل على الأحداث، وغالباً ما يكون ذلك فى فتراتٍ زمنية متأخرة من حياة المؤلف، بعد أن يتشرب معين الحياة، ويفهم مغزى ما وقع له، ويدرك كنهه.

وقد سعى الكاتب بتحليله لمجموعة من السير الذاتية إلى أن يثبت أنها نصوص أدبية، تزاوج بين المرجعية والتخييل، فى سبيل إعادة تشييد حياة المؤلف وابتكارها، ومن بينها: «فى الطفولة» لعبد المجيد بن جلون الذى يلجأ فى عملية استحضار طفولته إلى الاعتماد على الخيال، ويتذرع به فى مغامرة تذويت أسلوب الكتابة واكتشاف هويته النصية على مناطه الخاص، فى مقابل ذلك، لا يستعين بمصادر خارجية إلا فيما ندر (محادثة الوالدين- وثائق- شهادات- مذكرات…). وينتهى الناقد إلى أن الخطاب السيرذاتى الذى ميز «فى الطفولة» كان يبنى مرجعيته الداخلية كنوع أدبى تمليه مقتضيات بنائه الفنى الخاص. (ص 141)

السيرة الذاتية والهوية: من الاستحضار إلى إعادة الكتابة

ترتبط السيرة الذاتية ارتباطاً وثيقاً بالهوية، بحكم أن صاحبها يسعى إلى تعريف القارئ بحياته وأحداثه الخاصة، غير أنها لا تقتصر، فى نظر الكاتب، على استعادة الهوية وما عاشته الذات فى ماضيها ونقله نقلاً حرفياً، وإنما تعيد الذات بواسطتها اكتشاف حياتها، وابتكار هويتها، وتأمل وقائعها، وتفسيرها تفسيراً جديداً، يتلائم مع الوضعية الحياتية والفكرية والوجدانية الجديدة التى أصبحت تعيشها، وهو ما يعنى أن السيرة الذاتية بحث عن الهوية، ومحاولة لإعادة بنائها على أسسٍ جديدة مغايرة لتلك التى كانت عليها فى ماضى الذات. وقد وضح الناقد هذا الأمر من خلال تحليله لسيرة «متاهة الإسكافي»، التى رغم الإحالات، والتواريخ، والأحداث، والوقائع المسرودة التى تشدها إلى مرجعها الحقيقى، إلا أنها تضيق لحساب سارد مفتون بتخيلاته، واستيهاماته، وهلاوسه، ومجازاته، بشكل يسمح بالقول إننا لسنا بصدد حياة مكرورة يتم استعادة مباذلها كما وقعت، بل نحن أمام تأليف جديد لحياة أخرى، يُعاد تأويلها ثانية (ص 150). فالأنا السيرذاتى لم يعبر عن نفسه إلا باعتباره بناء نصياً لا علاقة له مع مؤلف النص. وبالتالى فكتابة الذات فى العمل هى تخييل أكثر من كونه سيرة.

يثبت ذلك أن السيرة الذاتية لا تنهض على استعادة الهوية التاريخية استعادة حرفية تتقيد فيها بما وقع، وتخضع لحتمية الحقيقة، وإنما تعمل على إعادة بنائها وابتكارها، من منطلق ذاتى محض، فالحقيقة فى السيرة الذاتية بناء ذاتى، والمؤلف ينقل ما يعتقد أنه حقيقى وصادق، وهذا ما يلغى حتمية التطابق، ليشرع السيرة الذاتية على النسبية والاحتمال، وهو ما يتضح أكثر فى السيرة الذاتية الشعرية التى تستعيد حياة الأنا وتكشف عن ماضيها الشخصى وفق ميثاق سيرذاتى تخييلى مغاير، نتعرف بناء عليه على سيرة ذات الشاعر وفق ما يمليه عليها الخطاب الشعرى المتوتر بين الواقعى والتخييلى على نحو يبلبل أى ميثاق ثابت، من ذات إلى ذات (ص 190)، إذ تختط السيرة الذاتية فى الشعر هوية سردية نابعة من بنيته، ومن لغته المجازية بما تحتمله من انزياح وقلب وتحويل.

لقد سعى كتاب «السيرة الذاتية: النوع وأسئلة الكتابة» إذن إلى إعادة تقدير السيرة الذاتية، والنظر إليها بما هى فن أدبى يتوتر بين المرجعى والتخييلى، الواقعى والسردى، فيستعين بمختلف الآليات السردية التخييلية فى سبيل إعادة بناء الحقيقة وتشييد هوية الذات. وقد فتح الكاتب بهذا التصور الموسع المجال فى كتابه لدراسة مجموعة من الأعمال الإبداعية التى تنتمى إلى صنف الأعمال الروائية، بل إنه لجأ أيضاً إلى ربط السيرة الذاتية بالشعر.

ونعتقد أن هذا التصور يساهم فى تمييع الحدود بين الأجناس الأدبية، وتقريب السيرة الذاتية من الرواية والشعر فى ظل غياب معيار دقيق للتمييز بين المرجعى والتخييلى، وأن إشارة الكاتب إلى استعانة السيرة الذاتية بالتخييل لملء الفراغات والفجوات فى مجرى السرد يطرح إشكالية كبرى تتعلق بمصداقيتها، بوصفها نوعاً أدبياً، يعقد مع القارئ ميثاقاً سردياً، يتعهد فيه بقول الحقيقة ولا شيء غيرها، الأمر الذى ينزاح بها من الواقعى والمرجعى والحقيقى إلى دائرة المصطنع والشبيه بالحقيقى، ويثير جملة من الإشكاليات التى تتعلق بالحدود بين الأجناس الأدبية، وطبيعة الكتابة فيها، وصلتها بالذات وبمفاهيم الواقع والمرجع والصدق، فهل يمكن مثلاً اعتبار الرواية العرفانية، التى درسها الكاتب فى الفصل الثالث من الباب الثانى، سيرة ذاتية بناء على أن الذات الساردة تماهى فيها بين صوتها وصوت الشخصية العرفانية؟ وهل يمكن إدراج المنجز الشعرى لكل من امرئ القيس وعنترة بن شداد وقيس بن الملوح والمتنبى وأبى القاسم الشابى وبدر شاكر السياب ومحمود درويش ونزار قباني، وهى منجزات تنطلق فى كثير من الأحيان من الذات، ضمن السيرة الذاتية؟ وهل يمكن فعلاً للإنسان أن يكتب سيرته الذاتية شعراً، وينجح فى ذلك؟ أم إن ما يكتبه يمكن إدراجه ضمن صنف التخييل الذاتى الشعرى، لا ضمن السيرة الذاتية الشعرية، فنكون حينها قد راعينا الحدود بين جنس وآخر؟

*نُشر المقال في أسبوعية (أخبار الأدب)، بتاريخ 28 ديسمبر 2024.

لا تعليق