جمالية السرد الشعري

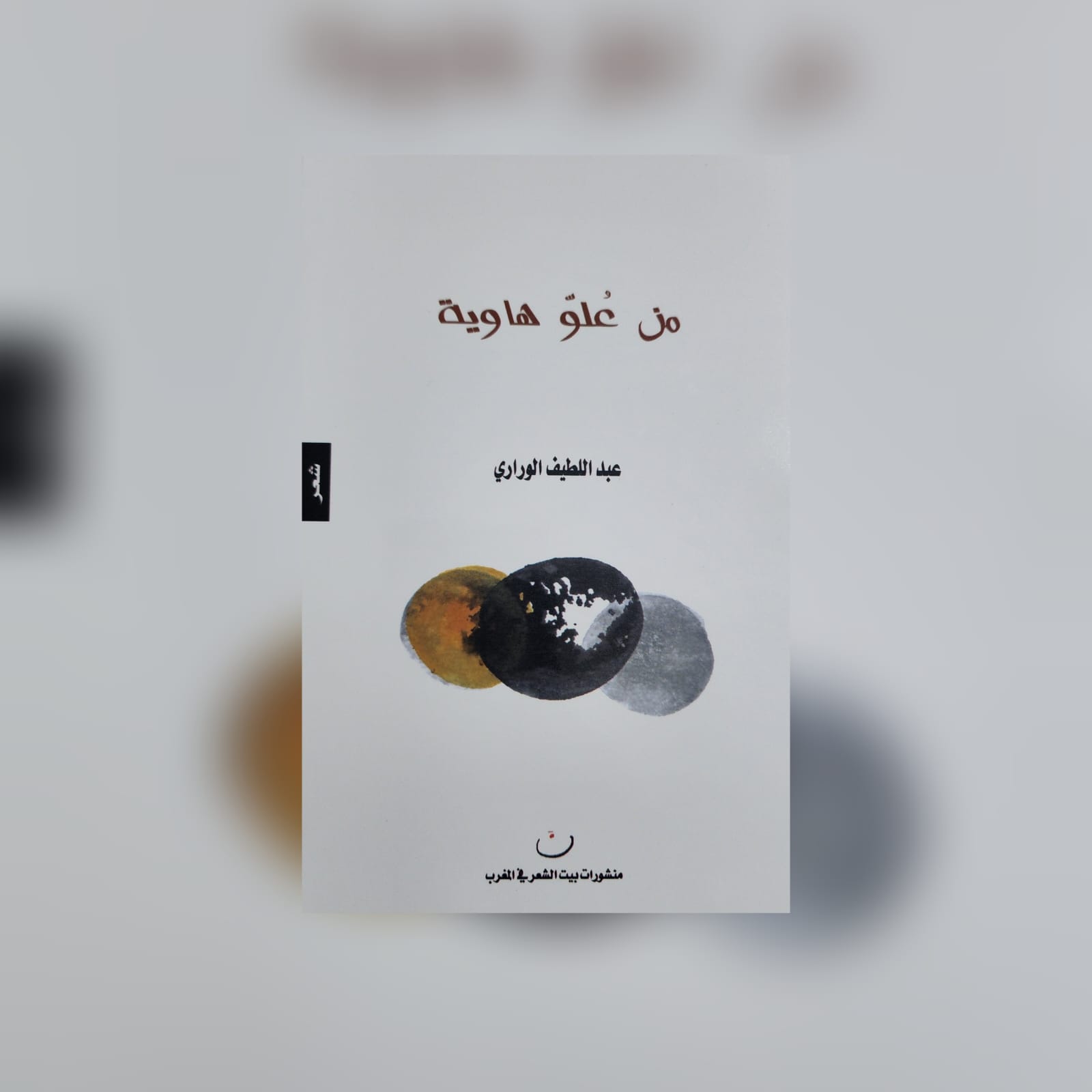

في « من علوّ هاوية »

صالح لبريني

على هامش البداية:

إن التجربة الشعرية للشاعر عبد اللطيف الوراري تتخلق من هاجس إبداعي مَحْتِدُهُ البحث الدؤوب عن كتابة شعرية تقول واقعها الإبداعي؛ بأسلوبية لا تتجاسر على المنجز النصي القديم، وإنما تفتح معه حوارا عميقا ناتجا عن ثقافة عربية شعرية أصيلة، جوهرها الإنصات السابر عمق هذا الخطاب، ولا يتطرف في المنجز الشعري الحداثي، وهذه من خصائص الشعراء المخلصين والوثّابين للخلق والابتداع. ولعل هذه الخلفية الشعرية كانت وراء نضج تجربة الشاعر منذ عقود من زمن الإبداع المغربي، حيث يعدّ من الأصوات الشعرية والنقدية التي لها إضافات نوعية في المطارحات والتناولات النقدية.

وليس غريبا أن يمثّل الشاعر عبد اللطيف الوراري مسارا شعريا ونقديا متميزا، عنوانه الإصرار على مواصلة الحفر في جغرافيات؛ من الندرة الاقتراب منها من لدن المنشغلين بالحقل النقدي ، فهو كان من بين الذين أسهموا في ترسيخ ثقافة الاعتراف، عبر فتح قنوات التواصل مع رواد القصيدة المغربية المعاصرة، من خلال حوارات أضاءت عتمات الشعر المغربي المعاصر، ومساهما في الانفتاح على الثقافة الغربية؛ بوساطة ترجمة أعمال لتجارب مهمّة. كل هذه الموارد المعرفية شكّلت هوية الشاعر، الذي سنسعى إلى الوقوف عند جماليات السرد الشعري في تجربتة الشعرية.

(1) جماليات السرد الشعري:

إن هذه التجربة تنتمي إبداعيا إلى شعرية تتجذّر في تربة الشعرية المغربية، عن جدارة لكون » قصيدة الحداثة تجترح لكينونتها الشعرية ملامح خطاب شعري منفتح على كل ما يمكن أن يخصّبه، ومن الممكنات الأدبية التي بدأت تطغى على هذه القصيدة الممكن السردي، هذا الأخير تحول إلى بصمة يصطبغ بها النص الشعري الحداثي، وذلك وفق متغيرات في التصور لكتابة شعرية لم تبق رهينة بنية منغلقة ومسوّرة بأغلال ميتة لكونها، جاهدة أبدا في الهرب من كل أنواع الانحباس في أوزان وإيقاعات محدّدة، بحيث يتاح لها أن تكشف بشكل أشمل عن الإحساس بتموج العالم والإنسان » فهي قصيدة عاقة خارجة عن القوانين، التي تواضع عليها أهل الشعر قديما، متمرّدة عن المألوف، غير أنها تنصت لذبذبات الذات والعالم، من خلال ثنائية السردنة والشعرنة، وقد أكد أبو حيان التوحيدي هذا التداخل أو العبور الأجناسي إذ يقول: « في النثر ظل من النظم (الشعر). و لولا ذلك ما خفّ ولا حلا ولا طاب وتحلّى. وفي النظم ظل من النثر، لولا ذلك ما تميزت أشكاله، ولا عزبت موارده ومصادره، وبحوره وطرائقه وائتلفت وصائله وعلائقه « . إن هذا المقول النقدي يرسّخ حقيقة العلائق الوشيجة التي تربط بين الشعر والنثر، و تلعب دورا إبداعيا في الخطاب الشعري المعاصر، حيث تؤكد حقيقة التداخل النصي، ذلك أ » النص الأدبي يقوم على رؤية إلى الأشياء قد تكون هذه الرؤية مرتبطة بمجال الذات، كما تستهدف الخارج، وسواء حال الذات، أو حال الخارج، أو هما معا، فإن غاية التفسير. تفسير عالم الذات والخارج » . من هذا المنطلق يمكن القول إن التجربة الشعرية ، هي تجربة تتشابك فيها الذات بالموضوع، والقراءة والتأويل إضاءة لكل منهما على أساس استكناه مغاوره التعبيرية والأسلوبية، التي عبرها حققت شعريته وخلقت جمالياته، فهذه المرآوية التي تربط بين الذات والعالم لا يمكن اعتبارها محاكاة داخل العملية الشعرية؛ بقدر ما هي حوارية جوانية تحاول القبض على الغامض، والإبحار في باطنها بعيدا عن الظاهر النصي، بوساطة تناول مقارباتي يكشف جوهر إبداعية التجربة .

وفي هذا السياق فديوان » من علو هاوية » يندرج ضمن هذه المقاربة القراءاتية، ساعين إلى ضرورة التمعّن في الخطاب الشعري المؤسّس لهذه التجربة، فما يميزها أنها تعتمد على لغة شعرية منبثقة من عمق السردية العربية، ونقصد بالضبط الآليات الموظفة في بنية النص الشعري، إذ نلاحظ هيمنة السرد المُشَعْرنِ و الشعر المُسردن، وفق تصور للعملية الإبداعية يشكّل مرجعية لدى الشاعر، مؤكدين أن هذه السمة السردية حاضرة في الشعر العربي ،منذ ولادته الأولى، لكن ما يميّز هذا المتن الشعري، كونه يفتح باب الحكي الشعري ، من خلال المؤانسة التي تعتبر ، في العمق، بشارة لسردية شعرية محورها الذات والذاكرة، فهذا الباب يسرد سيرة الذات الضاربة في قدم وجودها، فهاجس حضور الذات يمكن اعتباره المحفّز الأول ،للعودة إلى الطفولة لينفتح على سردية الحياة يقول:

( آنستُ باباً

كان شاهدة

وكان وديعة

من أربعين صدى ونيّفْ

الباب أسمعه هناك بداخلي…)

فسردية المقطع الشعري نابعة من هذا الإحساس الثقيل الذي تشعر به الذات وهي تواجه هذه الذاكرة، وما يبئر هذه السردية توزّع الذات بين أزمنة الماضي وأزمنة الحاضر كإحالة ضمنية على التمزّق الداخلي، والأفول الذي يطارد اسم الشاعر.

فبنية النص تعتمد على آلية السرد المشبع بشعرية انزياحية ، بوساطتها تمّ شحن الخطاب الشعري، برؤية تقتنص مرجعيات الذات كمنفعل مع الموضوع؛ والمتمثل في (الباب) الحابل بجنوح دلالي يفضي إلى ما هو مشترك من حكايات وأحداث وصلات مشبعة بالألفة التي تفتقدها الذات في حاضر، من سماته النواح والغياب والنسيان والجوع الرومانسي لحياة ضاربة في طفولة هاربة والسعال والذبول ودرامية الواقع والاغتراب بشتى تلاوينه الذاتية والوجودية. فسرد الذات وسيلة من طرق البحث عن الكينونة في شجرة النسب، التي تحكي أناشيد العمال المترعة بآلامهم وعذاباتهم يقول:

( وجدنا الأشجار وصلتْ قبلنا

بلد الغزلان

منذ هذا التاريخ أسمعتنا الأغصان

الأناشيد الباردة لِمُياوِمين إنسانيّين

ثم تراخت عن اللّازمة

بعد أن اصطفّتْ بشارع الآلام …)

فالذات تحفر في الذاكرة مستقصية عن وجودها المطوّق بالشجر كإحالة على التجذّر، والألم كشعور دال على التحولات الرهيبة التي تمسّ الذات والواقع، وعليه فحالة التشظي بادية عبر متواليات سردية تنبض بالشعر الإيحائي الوامض، والمغري بالغوص في كوامنه باستعاراته المذهلة وتشابيهه الموغلة في بلاغة الحياة، ولعل منطوق النص يبرز هذا المعطى يقول الشاعر:

( يحصل أن يتصدع

كل شيء في المرآة

إلا الزجاج؛

إلا حين أبكي.

لهذه الغاية،

كنت أفرك أصابعي ….)

فصور الصّدْع والانشطار ممكنات تعبيرية لتوصيل ملامح التمزق للقارئ، بأسلوب سردي يلجأ إلى حبكة زفزافية تضيء عتمات السرد من الأسفل كما عبّر عنه إدريس الخضراوي. ولا نستغرب من حضور السمة السردية في هذه التجربة، نظرا لكونها تحاول أن تشرّح الذات بمشارط الإدراك الوجودي لكينونة مهدّدة ، متلاشية، متشظية، وبوعي بالكارثة المحيطة بها، فكانت اللغة والخيال المَصْل الأسلوبي للحفاظ ما أمكن عن هذه الكينونة المقذوفة في هاوية الوجود، حيث الفراغ سيّد الأفضية والأزمنة، ممّا جعل الذات توظّف الحكي بصيغة شعرية لنسج صور شعرية تغوص في البواطن؛ كاشفة عن عمق المكابدات الذاتية والواقعية يقول:

(لم أشأ أن أقول شيئا

فالهواء المالح وحده

على الأرصفة وأسماء الفراق

يروي لي مع غرباء مثلي

عن سيول جرفت البريق من العيون

ورمت بالأحجار جانب القصّة

لإيهام مَن مثل خطوي بما حدث)

فمعالم الموت الرمزي ظاهرة وشاهدة على شراسة الكارثة، حيث الهواء المالح والفراق والغرباء والسيول وبرد المفاصل؛ هي شواهد تعبيرية تقدّم مشهدا غارقا في سوداوية مضحكة تبطّن سخرية ماكرة تجاه عصر كوميدي، مستثمرا تقنية التشخيص الشعري من خلال منح صفات إنسانية للأشياء فالهواء المالح يتحول إلى حكّاء؛ يقدم حكاية السيول الجارفة، والنوافذ المتصايحة ببرد المفاصل، مما يبرز مجابهة الذات لغربة قاسية.

إذا كانت البنية السردية تتخلّق من رحم الحكاية الزاخرة مكوناتها بالسمات التوترية والحركية والجدلية، فإن البنية الشعرية قوامها الأساس الشعور بالغربة القاسية وحالات الصراع بين الذات والواقع، ممّا يجعل هذا الشعور متشظيا ومفكّكا وجانحا عن الكائن، ومتطلّعا للممكن المحلوم به. فالممارسة النصية تؤكد أن السمة السردية حاضرة في المظانات الشعرية عبر العصور، لكن يتم التعبير عنها وفق ذلك بسلاسة، بعيدا عن التعقيد والتشابك وبعفوية وسيولة قولية ذات صفاء إنساني. هكذا، يمكننا القول إن استخدام السرد في الديوان يقوم على السرد المشهدي؛ أي أن الشاعر يقدم لنا عالما شعريا مشهديا عَبْره تفصح الذات عن موقفها من العالم يقول في تكرارية مثيرة لحرف الجر « في »:

(في عيد التوت والرايات؛

في سعلة الضوء يشرد بين الوديان؛

في صرير الباب وعلى وتائر لا تظن به السوء

في الأحلام تسحل على الرمل )

هي مشهدية سردية تشخيصية تمكّن الشاعر من تصوير ملامح عالم طافح بالعتمات، والصرير المُحيل على شراسة الغياب والأناشيد والأرصفة العليلة، وهذا تعبير عن موقف الرفض لهذا لوجود تنعدم فيه شروط الحياة. وتتبئّر هذه المشهدية التشخيصية عندما تحملنا علامات نصية دالة على ما هو باطني؛ إذ تكشف الذات عن حالة العزلة المؤثثة لفضاء الروح، ولعل في النفخ الدّال على الولادة إعلان عن الحياة، لكنه نفخ مسيّج بالجرح والضياع والندوب والوحشة، فتغرق الذات في سرد القصة بهذا البهاء التشخيصي الحامل لمشهد سردي دال. يقول:

(أنفخ في الناي

مثل طائر ضاع من سربه

……………

وهذا المنبسط يتموج

بمواجد الياسمين

ووحشة الخزامى

وتلك الشيّاه ترعى

من جوعي المقصّب بالنغم

إذ أصل قصبة صدري

بالقصبة التي ترتجف

تحت طائلة الريح)

فالنفخ والريح علامتان دلاليتان تفصحان عمّا تتكبّده الذات من مكابدات ،جرّاء العزلة والاغتراب الذي تحياه في مشهد غروب مندحر من فوهة العالم، هكذا تظل الذات تبحث عن الحرية في كون يتوشّح باحتراقات الكينونة في « حقل الحقيقة الشارد » واعتلالاتها الكسيرة الباطن وبمشاعر الألم في متتاليات سردية منسوجة بإبرة التشابيه والأفعال الناقصة والتوصيفات الضاربة في العتمة. يقول:

(كنتُ معتلّا، كسير الخاطر

وجبيني يرشح بصغار النمل

تبدّدها ريح ترقد بين أوراق العشب)

الصورة ذات مشهدية حزينة وشجية تبرز هذا الحكي النابع من شعور الذات بالفداحات المسيّجة بالغصص وفزع الأحلام، فتتحوّل هذه المشهدية إلى سعي الشاعر إلى أنسنة كائنات الطبيعة بسمات إنسانية تعبيرا عن التمزّق الوجودي والاندحار الحضاري. يقول:

( رأيت الأشجار تزحف على تاريخ محروق

وفوقها الغربان ترجع قانون الثمار بسوء نيّة

والجذوع قايضت أغصانها برؤوس الأفاعي رأيتها)

إنها شعرية الكارثة بمسحة سردية تفصح عن عالم مآله الفناء والاختناق، الأمراض واليأس، وهاوية تشهد على الاندحار القيمي ،الذي يتخبط في الإنسان المعاصر، وممّا يؤكد ذلك لجوء الشاعر إلى تقنية التسريد الذاتي.

(2) التسريد الذاتي والعبور الشعري:

لا شك في أنّ الشاعر، وهو يخلق نصية شعرية عمودها الأساس التعبير عن الذات والعالم ، كان يؤسس لخطاب شعري مُشْرَعٍ على المزاوجة النصية ، ونقصد بها تحويل الشعر سردا والسرد شعرا، في علاقة تبادلية وبإيحائية لا تفقد التجربة الحرارة الشعرية، ولا تغرق في سردية ممجوجة ، لكنه حاول الانفتاح على الذات وهي تؤرّخ لتاريخ الذاكرة السردية، من خلال الحبكة الشعرية التي تشير إلى الملمح الحكائي يقول :

(كنتُ أتحدث إلى الأشجار

عن الحشائش التي طالت

من طول تفكيري في ممرّ الأحزان

وجدتُ أن للآثار نكهة مجهول

في كأس بألوان كثيرة

وأنّه يظهر ويختفي

مثل ثعلب محمد زفزاف )

فالذات تسرد علاقتها مع الطبيعة في حميمية حوارية تكشف عن كون السرد قوام هذه الرابطة، والتي يرسّخها ثعلب زفزاف ، مما يجعل تجربة الشعر تجربة السرد أيضا، وفي هذا إشارة إلى أن تسريد الذات شعرنة للعالم ، من خلال « ياقة الجنتلمان » المحيلة على الروائي السوداني الطيب صالح، وهذا تأكيد لسردية التجربة المعتمدة على المتخيّل السردي يقول:

)سيحكي لي حفدتي في ما بعد الحكاية حُفّظت في أرشيف صار أكبر منّي ، من رجل ربعة القامة ، في نحو الخمسين ، يربّي مع حسنة بنت محمود شعير الحنطة في مزرعة بلا أبواب). إن إبداعية هذا الملفوظ الشعري تكمن في تسريد حكاية مصطفى سعيد بطل رواية » موسم الهجرة إلى الشمال « ، عن طريق الوصف الدقيق والمشهدية التي شحنت النص بطاقة سردية ذات طعم شاعري. ولا يخرج الشاعر عن هذه السمة السردية، في « شذرات من سيرة غير ذاتية » فالذات الشاعرة تحكي تاريخ وجودها مذ كانت رضيعا ثم طفلا ومترحّلا في مسالك الحياة، في سردية مفعمة بإيحاءات وإيماءات طافحة بحياة تحتضن القصيدة وتغنّي يأس الحياة. يقول:

(لا أتذكّره في مشيته إلّا بالكاد،

وأجزم أنه طاف ليرى أباه.

ذلك الطفل الذي كانني

خان ظنّي به وهو يتعثّر بالحنين)

وما يوطّن جماليات السرد الشعري تلك الحفاوة بالأمكنة، من خلال الرصد التوصيفي لها، بمشهدية يافعة بالتصوير الفني والجمالي لهذه الفضاءات المحتفى بها، التي تشكّل حاضنا مهما للذات لتعيد النظر في العالم، فنجد الشاعر قد قدم مدنا لها في الذاكرة الجمعية أثرها؛ وقدرتها على غواية الأرواح والقلوب. يقول:

(من الفجر

كنت أسمعها

من مكان آخر

يد في المقصورة، يد بسبّابتين من فيلم الرعب

ضجيج لا يطاق يهرّب العصافير من فكرة الصباح )

هكذا يصوّر ساعة كازابلانكا ومن مدينة البيداء بتعبير الشاعر إدريس الملياني، عبر مشاهد سردية تعتمد على الوصف ذي الصبغيات الشعرية، إذا صحّ القول، مدينة الجلبة ومنعدمة الحياة فيها، حيث لا مجال للعصافير في سماء الدار البيضاء، وغيرها كالجديدة التي يستعيد ضياع الليل في وحشة الكلمات، هي غربة الشعر في عالم يُشيع الموت كما في قصيدة « الصرخة بتوقيت إيلان » الطفل السوري الذي قذفته مياه المتوسط جثة هامدة، كإدانة من الشاعر لعالم اللاقيم، ونبذ كل الممارسات التي تغيّب الإنساني في الوجود والموجود.

مجرد خاتمة:

من نافلة القول، إن تجربة الشاعر عبد اللطيف الوراري تبقى مفتوحة على إبدالات شعرية؛ واحتمالات في كتابة إبداعية تنحو سبلا تعبيرية وأسلوبية غاية في خلق تجربة تنحت خطابا شعريا منفتحا على العبور الأجناسي، ويزكّي قول أبي حيان التوحيدي إذ يقرّ ب » أن المنظوم فيه نثر من وجه ، والمنثور فيه نظم من وجه ، ولولا أنهما يستهمان هذا النعت، لما ائتلفا ولا اختلفا « ، هذا التواشج الأجناسي دليل عافية على تثوير العملية الإبداعية، والسعي نحو ارتياد آفاق إبداعية منفتحة على اقتحام أراضٍ بِكْرٍ تحتاج إلى الكشف والحفر.

لا تعليق