منذ عصر النهضة، بقي التراث الشعري العربي نابضا في وجدان القراء يحاورونه ويتفاعلون معه على نحو من الأنحاء. وفي الدرس النقدي والأكاديمي، بما في ذلك الاستشراقي، كانت قضايا التراث تطرح نفسها بقوة تبعا لهذه الإشكالية أو تلك، حيث يتم في كل مرة استكشاف أراضٍ جديدة. وحتى الشعراء في بحر القرن العشرين أدمجوا بدورهم ما هو تراثي في صميم عملهم الإبداعي، يتحاورون معه ويستلهمون منه سبلا جديدة لخلق هُوية شعرية جديدة.

وفي مقابل دراسات أو نصوص تجتر التراث وتقدسه فلا تقول شيئا، وأحيانا تحاول طمسه وتسيء إليه بدعاوى تجاوزه والقفز عليه على غير بينة، ثمة أعمال نقدية وإبداعية تضيئه، وتمنحه كينونة أخرى ومعنى أن يظل بيننا بشرط الراهن وقوة المعرفة التي ينطوي عليها.

حوار عباسي- حديث:

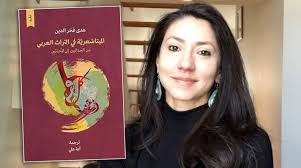

في كتابها «الميتاشعرية في التراث العربي: من الحداثيين إلى المحدثين» (دار أدب للنشر والتوزيع، 2021) تدرس الباحثة اللبنانية هدى فخر الدين مفاهيم الإبداع والتجديد في الشعر الحر في القرن العشرين، والشعر المحدث في العصر العباسي على حد سواء؛ على اعتبار أن القاسم المشترك بين أشهر حركتين في تاريخ الشعر العربي عبر عصوره كُلها، هو أنه كان لدى شعرائها الأساسيين «وعي نقدي ميتاشعري» يعكس مواقفهم من التراث والتجديد وانشغالهم بوسائل تعبيرهم. ولا يعني الأمر عملا لا تاريخيا يعمى عن اختلاف السياق وتباعد أوجه الاختلاف، بل هو إجراء منهجي يعيد مَوْضعة الثنائية (القديم والمحدث) من جديد، على نحو يسمح بإدراك العلاقة المتوترة بينهما، وفهم سؤال الشعر ووظيفته، ومعاناة الشاعر في سعيه نحو لغة جديدة داخل مشروع الحداثة الشعرية العربية برمته.

فالدراسة تنطلق من فرضية مركزية، ترى أن التراث الشعري بمرجعياته المتنوعة كان له دورٌ أساسي في حركة الشعر الحر، بدل التأكيد – فقط – على التأثيرات الغربية، وبالتالي تريد أن تثبت أن التراث لم يكن متعارضا مع تلك الحركة الجديدة ومشروعها الحداثي الثوري، الساعي إلى التغيير في التعبير الشعري. وبناء على ذلك، تريد هذه الدراسة أن تقطع مع الأبحاث التي تتم في حقل الاستعراب، وهي تقارب الشعر العربي من منظور تاريخي تبسيطي ورث، وأن تكشف ثراء التجربة العباسية بوصفها تجربة «ثورية في إنجازاتها، ومتميزة بوعي شعرائها بأنفسهم وبكونهم أصحاب مشروع إبداعي جديد»؛ وعلى هذا الأساس، يجري الربط «بين المحدثين العباسيين ومشروع الحداثة العربية».

صارت القصيدة كما أبدعها المحدثون العباسيون من أضراب أبي تمام وغيره، وأحياها الكلاسيكيون الجدد غداة عصر النهضة في أواخر القرن التاسع عشر، هي النموذج الفني الذي تفاعل معه شعراء حركة الحداثة في القرن العشرين؛ بمن فيهم الرومانسيون، وخلق ردود فعل مُضادة حينا، ومتجاوبة حينا آخر. ورغم أنهم كتبوا ضمن حدود الأشكال/ الأنماط الوزنية المعروفة المعروفة، التي سمحت لهم بحوار حميمي ومستمر مع سابقيهم، فقد كانوا ـ في نظرها- «أسلافا مُلْهِمين» سعوا إلى تأسيس لغة وذوق جديدين، وإلى إحداث ثورة حقيقية في القصيدة، بخلاف الحركة الحديثة التي ظل بعض نتاجها الشعري «الجديد» و»الطلائعي» يختبئ وراء مخالفات الشكل العروضي- الإيقاعي.

الميتاشعرية بوصفها مشروعا للتغيير

بما أن مصطلح «الميتاشعرية» حديث، ولم يتطور سوى في الدراسات الحديثة التي تناولت الشعر الجديد، أو الحركات الطليعية عموما، فقد انطلقت الباحثة من حركة الحداثة في القرن العشرين كمدخل إجرائي ليس لدراسة النزوع الميتاشعري في التجربة العباسية وحسب، بل لفهم التجربة نفسها والتعمق فيها بشكل أفضل؛ فهي تتصور – على خلاف ما هو متداول- أن الحديث ليس بالضرورة هو «القريب زمنيا»؛ أي تنظر إليه خارج التسلسل الزمني، باعتبارها مصطلحا أدبيا يقارب الجديد شعريا. ومن ثمة، تنفي الدعوى التي تربط آليا بين الميتاشعري وحداثة القرن العشرين؛ فعلى حسب زعمها توجد «أمثلة كثيرة على الميتاشعرية في الشعر العربي» قبل هذا القرن.

تنفتح هدى فخر الدين على المدونة النقدية الغربية الحديثة، ولاسيما في الفضاء الأنكلوسكسوني (دوروثي بيكر، رينيه ويليك..) عند تحديدها واستخدامها لمصطلح «الميتاشعرية» في علاقتها بحداثة الشعر في القرن العشرين بما هو شكل من أشكال المساءلة الشعرية؛ إذ يُشكل الاستبطان الشعري والوعي الذاتي بُعدا حتميا في تجربة الشاعر الذي يعبر من خلاله عن «التزامه الفني في عالم غير غنائي» ولا يخفي في هذه الحالة «انشغاله بموضوع الشعر خلف أداةٍ شعرية» فيكون «الشعر هو موضوع القصيدة» ويتخذ صفة «المنعكس ذاتيا» self-reflexive بقدر ما هو «يعكس ذاته ويتفحصها» بتعبير بيكر. فيما يستخدم ويليك مصطلح «الميتاشعرية» meta-poetry لتمييز هذه المساءلة الحديثة عن التناول الخطابي والتعليمي الذي سبقها.

وهي تستشكل موضوع بحثها بهذا السؤال: «أليس الشعر هو اللغة وقد وصلت إلى أقصى حدودها، فتكون مُجْبرة على مواجهة عملياتها الداخلية في كل لحظة؟» ترى الباحثة أن الوضع صار أكثر حدة في حالة الشعر الحديث والمعاصر، بما في ذلك العربي منه، بعد أن شكلت الرومانسية مرحلة التحول من النظرية في الشعر إلى النظرية كشعر؛ لأنه بات من الضروري لدى شعراء القرنين العشرين والحادي والعشرين، تسويغ فعل الكتابة في مجموع خياراتها الشكلية والتزاماتها الفنية الحديثة من أجل تشكيل هُوية شعرية جديدة أكثر تعبيرا عنهم في «عالم غير غنائي».

تمثل حركة الشعر الحر منعطفا حاسما لبروز الوعي الذاتي عند الشعراء العرب الحداثيين (السياب، عبد الوهاب البياتي، أدونيس…) وهم يسوقون تأملاتهم وحدوساتهم وبياناتهم النظرية بخصوص عمليات الكتابة عندهم، وعلاقاتهم المتوترة مع قضايا شائكة مثل التراث الشعري العربي، ومواقفهم من ثنائية الغرب/ الشرق ومن مشروع الحداثة العربية ككل، أو بخصوص رغباتهم المُلحة في ابتكار أشكال جديدة للتعبير عن اهتماماتهم الشخصية والجماعية في آن واحد، داخل أوضاع قلقة ومتغيرة تتسم بالمنفى والاقتلاع والتشرد. لهذا، يمكن القول إن هذه الحركة كانت بمثابة «مشروع ميتاشعري» وقد بقي في حالة تغير دائم إلى يومنا هذا، بل أكثر تأزما وتعقيدا، ولاسيما مع صعود قصيدة النثر العربية والإشكالات المعرفية والفنية التي أثارتها، والخيارات الشكلية والجمالية التي انحدرت من رحمها أو ظهرت بموازاة معها.

ولئن كانت «الميتاشعرية» تعبر عن ميل «حداثي» يسعى إلى مراجعة تقاليد الكتابة وإعادة صياغتها في القرن العشرين، إلا أنها سمةٌ لم تقتصر على الشعر الحديث؛ فهي توجد في معظم الفترات الأدبية، التي كانت تشهد انبثاق ذوق شعري جديد ومعايير شعرية جديدة، كما في الفترة العباسية. لكن تبقى ثمة متغيرات سوسيوثقافية وجمالية تفرض نفسها كمعطى منهجي، وهو ما استدعي من الناقدة أن تعيد بناء المفهوم واستكشافه، وفق ما يمليه عليها المتن الشعري «القديم» ووفق ما يلائم علاقة الشعراء العباسيين المحدثين بأسلافهم وإدراكهم النقدي لوسائلهم في التعبير «الكتابي». وهكذا ترصد أشكال النزوع الميتاسيرذاتي عند تفحصها لمجموعة من التأملات التي أودعها شعراء القرن العباسي الأول في قصائدهم عن الشعر وما يدور في فلكه كتعبير ورؤية، ولاسيما أولئك الذين امتلكوا «درجة أعلى من الوعي الذاتي» كما برز مع حركة «البديع» والنقاشات الفقهية والبلاغية والنقدية التي أثارها وأدتْ إلى حد الانقسام بين القديم والجديد، وبين الموروث والأصيل. وتكشف عن الحاجة إلى مثل هذا النزوع، لأنه يرسم لدى شاعر من آخر طريقته في التعبير وعلاقته بالسنن الثقافية، ويُحدد دوره الاجتماعي وطبيعة علاقته مع جمهور المتلقين. فقد كانت «الميتاشعرية» عدا كونها تأملا في العملية الإبداعية، انعكاسا للبحث عن أشكال جديدة وتمردا على القواعد المتوارثة، وأحيانا كانت تأخذ عنهم شكل تعليقات كثيفة ودالة على أطر النقد السائدة بشكل يكشف عن صراع خفي أو تبادل ديناميكي بين الشعراء والنقاد.

في هذا السياق، تُميز بين نوعين: «الميتاشعرية الموضوعاتية» حيث يكون الشعر هو موضوع القصائد على سبيل الفخر والاعتزاز بالنفس، و»الميتاشعرية المرجعية أو السياقية» حيث يبرز وعي الشاعر الذاتي/ التنظيري بطريقة أعمق في تعامله مع موضوع تأمله الذي يفصح من خلال عن أسلوبه ومصادره والأطر التي يكتب فيها، وبالتالي فإن هذا الوعي يحضر داخل القصيدة كـ»تحد». ومن حالة إلى أخرى، يتأكد البعد الميتاشعري على نحو يصير معه جزءا في نسيج النقدي الذي عرفه ذلك العصر؛ فالشعراء العباسيون لم يعالجوا موضوع الشعر في حد ذاته، لكنهم ـ كما تقول هدى- «يكتبون بوعي إزاء مرجعيةٍ شعريةٍ مُحددة، فتكون قصائدهم بمثابة تعليقات نقدية على القصائد السابقة، أو تلاعُبٍ بموتيفاتها». تقصد بالموتيفات مجمل الحوافز الغرضية (الأطلال، الرحلة، المديح، النسيب..) التي ورثها الشاعر العباسي عن القصيدة الجاهلية، وهو ما جعله يدخل في حوارٍ إبداعي مع الماضي الشعري. وكانت البيئة الثقافية في تلك الفترة حاضنة لتلك النقاشات والقضايا التي تفاعل معها الشعراء المحدثون وأثرتْ في عملياتهم الإبداعية.

وبغض النظر عن الإطار التاريخي الذي كان يتحرك فيه البحث، ويكشف عن صعوبة تطبيق مصطلح «الميتاشعرية» على قصائد العباسيين إذا قيس بنظرائهم الحداثيين، فإن النتيجة التي يسعى إليها، ضمن نتائج أخرى، هو أنه يمكن ربط مرحلة «الميتا/ التحول» هذه بميل أي مشروع جديد إلى المراجعة والابتكار، سواء في قديم الثقافة أو في حديثها، وبأن الشاعر نفسه كان واعيا بذلك ومدركا مشاركته في مشروع التغيير الشعري حينا، وحينا آخر في محاورة المؤسسة النقدية «المحافظة» من عصر إلى عصر.

إعادة الاعتبار للأدب العربي

كتاب هدى فخر الدين هو في الأصل أطروحة دكتوراه تحت عنوان:Metapoesis in the Arabic From Modernists to Muḥdathūn Tradition، وقد تقدمت بها لقسم لغات الشرق الأدنى وثقافاته في جامعة إنديانا عام 2011، وأنجزته تحت إشراف سوزان ستتكيفيتش Suzanne P. Stetkevych، الباحثة المستشرقة التي عرفت بأعمالها المهمة والمرموقة عن الشعر العربي القديم، منذ فترة ما قبل الإسلام وخلال الفترات الكلاسيكية الجديدة، ومن أشهرها «أبو تمام وشاعرية العصر العباسي» (1991) الذي اتخذته منطلقا لفهم الشعر العربي، في تلك الحقبة وما انطوت عليه من جماليات مستحدثة في الأسلوب الشعري، وأسلوب أبي تمام على نحو خاص. وهو ما يعني أن هدى جمعت بين الرغبة الذاتية لتحقيق عرفان شخصي وجماعي في آن، وإشراف عارف ومُتجرد من أحكام القيمة المسبقة، وبالتالي لم تكن تخاطب القارئ الآخر/ الغربي وتستجيب لتوقعات نظرته المتعالية والإسقاطية، بل أرادت ـ بدلا من ذلك- أن تصحح هذه النظرة في ما هي تعيد الاعتبار لأدب غني وفريد ظل موقعه على هامش الإنسانيات والدراسات الأدبية في الأكاديمية الغربية تحت تأثير المركزية، وأقامت حوارا نديا ومثمرا بين النظريتين الغربية والعربية في الأدب والنقد قديما وحديثا. وهو، بهذا المعنى، ينضم إلى سلسلة الأبحاث القيمة ـ عدا الترجمة- التي ظهرت في الآونة الأخيرة لباحثين عرب وأجانب داخل هذه الأكاديمية، التي نذرت نفسها لخلق صورة حقيقية للأدب العربي في الغرب، ومقاومة الأدوات المغرضة التي تُسطح هذا الأدب، ولا تسمح بمقاربته فنيا، بل تبحث فيه عن ظواهر سياسية واجتماعية يُسخر النص الأدبي لدراستها قسرا. ومن جهة أخرى، يتوجه الكتاب، بعد أن ترجمته آية علي بتعاون مع الكاتبة نفسها، إلى القارئ العربي، الباحث والمتخصص، وتمنح له سانحة جديدة لتلقي تجربة شعرية من قديم الثقافة العربية وحديثها، وفق إشكالية مغايرة لا تخلو من بحث وجِدة وطرافة، بل تنعش ذاكرة نقد الشعر في «عالم غير شعري».

عبد اللطيف الوراري

لا تعليق