شكّلت الحرب الأهلية اللبنانية منعطفًا تاريخيًّا جارفًا فصل بين حقبة ولّت بتطلُّعاتها وبداياتها المشرقة، وأخرى أتت ـ وما زالت إلى اليوم- بأدخنتها ومآزقها وأسئلتها المصيرية، تمتحن سؤال الوجود في كل لحظة. كانت نتائج الحرب مدمّرة بكلّ لون، بيد أنها أوجدت من لحظة التماس الكياني بها وعيًا جديدًا، ومصيرًا جديدًا، ورؤية للعالم جديدة ومغايرة.

عبد اللطيف الوراري

إذا استعرنا عنوان رواية شهيرة للكاتب يوسف عواد، فقد هيّأت «طواحين بيروت» مناخًا مختلفًا، وقعت تحت تأثيره طليعةٌ من الكتّاب والمبدعين، الذين عاركوا هذه الطواحين، أو الذين وُلدوا أثناء الحرب وشبّوا تحت سمائها الملبدة بالدخان والخوف، الذي ولّدته في أنفسهم وانعكس بصور وطرائق متعدّدة في كتاباتهم الشعرية والسردية، وفي مجموع إنتاجهم الفني من سينما وتشكيل وموسيقى ومسرح وقصص مصورة.

ويمكن القول إنّ الحرب بقدرما دمرت، في معنى آخر، ما كان مطمئنًّا إليه من أخلاق وصور نمطية وأوفاق جمالية، بقدر ما فتّحت الأفق على لبنان آخر، ليس لبنان بيروت ومنطقة الجامعة الأمريكية، وإنّما لبنان الهوامش، على نحو عبّر –لأوّل مرة- عن قضايا مركبة ومؤجلة تهم مسائل اللغة والكتابة والهوية والمنفى، وبالتالي سيجد الأدب اللبناني نفسه في مفترق طرق وجودي وإنساني خطير للغاية، بل امتدّ أثره إلى أدبنا العربي المعاصر بحكم مركزيّة بيروت وأفقها التحديثي في تاريخ الثقافة العربية منذ عصر النهضة.

مصائر إنسانية ضائعة

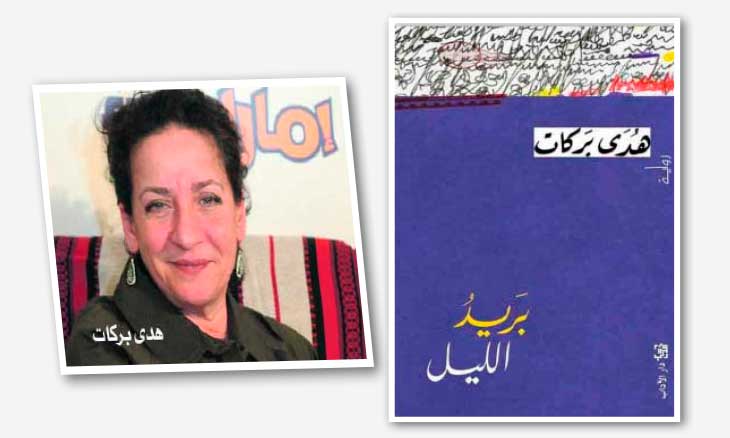

تقدم إلينا هدى بركات من تلك الحقبة الرمادية، وقد شكّلت الحرب مصدر إلهام لا ينضب بالنسبة إلى مُتخيّل مدوّنتها السردية بهذا المعنى أو ذاك، منذ روايتها الأولى «حجر الضحك» التي كتبتها قبل نحو خمس سنوات من صدورها في عام 1990. بعد عام من اندلاع الحرب، سافرت هدى إلى باريس للدراسة الجامعية، ثم عادت إلى بلدها، قبل أن تستقرّ نهائيًّا في منفاها الباريسي الاختياري.تنقُّلها المتردد بين الوطن والمنفى، وفي قرارة نفسها جرح الضحية، كان بمثابة «المسافة والتحليل»؛ فهي تجمع المادّة الحكائية وتتحرّاها وتتمثّلها بصفاء ذهن، قبل أن تشرع في كتابتها على نحو يساهم في بلورة المتخيل ويصل القارئ بالحكاية الآدمية ومنطق الخلل فيها، داخل سياق متحول وغير طبيعي، مثل سياق الحرب وما ترخيه تداعياتها على كينونة الفرد في ضعفه وعزلته ورثاثته. تقول هدى بركات: «لست منفيّةً ولا مهاجرة. أنا عالقة، لذا تراني أكتب بقسوة عن بيروت لأنّني بعيدة عنها. هناك حقد مبدع وإيجابي استثمرْتُهُ في الكتابة. عندما تركت البلد، أقفلتُ على هذا الحقد داخلي. كنت مؤمنةً بأنّ أحدًا ما خرّب حياتي. أظنُّ أن ابتعـــــادي عن بيروت ســـمح لي بتفريغ مرارتي وحقدي وحزني في الكتابة،بدون أيّ تشويش».

في صميم هذا المتخيّل، ثمة حساسيّةٌ شديدة التركيز تجاه الشخصيات الروائية، لأنّ هي التي عليها يقع مشروع الكشف عن ذلك المنطق المختلّ، وفضح ذرائعيّاته الخفية؛ ولذلك فلكلّ شخصية في هذه الرواية أو تلك حكايتها الخاصة، وهي تجد صداها العميق والمتوتر داخل الجماعة الأمّ المأزومة أو الجريحة، التي تعيش داخلها مع ما يتحكم في هذه الجماعة من أخلاق ومواضعات وتصوّرات هي في أساسها «ذكورية»، فتصير الحكاية في علاقة المتواليات ببعضها بعضا، أو الحكاية نفسها بحكاية أخرى، بمثابة «لعبة مرايا» تستبطن الرهان المبحوث عنهوتُشيعه في أوصال العمل الروائي بأسره. فمثلًا، تحكي «حجر الضحك» عن شخص خنثى/ مثليّ الجنس يرمز إلى الإنسان العاجز الذي يتخلف عن دوره الطبيعي ويتوهّم «رجولة» مفتقدة يمارسها في سياق تدميري يُوقِع القتل والاغتصاب في حق آخرين عُزّل. وتحكي «حارث المياه» عن ابن تاجر الأقمشة الذي تاه وسط بيروت، وعاد إلى محلّ أبيه الذي دمرت المعارك معظم بنايته، فيقيم في جزئه الأسفل المتبقي منه وحيدًا، يستعيد أطراف حياته الضائعة بين خيانة أمه لوالده أمام عينيه في صباه، وحبّه لخادمتهم الكردية شمس، مُحاطًا بأقمشة الحرير التي لا تغني شيئًا أو تصدُّ عنه أذيّة الحرب. وتحكي «أهل الهوى» عن رجل معاق يقبع في مصحة الأمراض العصبية والنفسية، مُحاولًا أن يستجمع ما تَيسّر له من شظايا ذاكرته ويعطي لحكاية عشقه وجنونه معنى ما. وفي «بريد الليل» لا يجد البوسطجي ما يفعله، فقد أصبح عمله مستحيلًا وسط الدمار الذي أتلف العمران وأضاع العناوين، فيموتتاركًا مصير رسائل الشخصيات الخمسعالقًا في الفراغ.

هكذا، من عمل روائي إلى آخر، نجد أنفسنا ليس أمام أبطال بالمعنى المتواضع عليه أو شخصيات عادية، وإنما أمام مصائر إنسانية معطوبة، تدين بمشروعها لخطايا الجماعة المأزومة، وأمام عوالم مأهولة بالوحشة والخوف والعزلة وبضياع المعنى الذي لن يكون في هذا المضمار سوى أليغوريا لضياع الذات والتاريخ والحضارة.وفي هذا السياق، أو ترتيبًا عليه، يصير للشخصيات في طريقة حضورها ونموّها السردي أثرٌ على طريقة الكتابة عند هدى بركات، فهي لا تقصّ أو تسرد كيفما اتّفق، بل تريد أن تعطي لشكل القصّ أو السرد تمثيلًا كنائيًّا رفيع النحت عن الحياة الآدمية في هذه البقعة من المعمورة، وتقدمه على مستوى الوعي وتشخيصه تخييليًّا بكيفية محسوسة قادرة على التأثير في المتلقّين، وحملهم على الانتباه إلى ما يحيط بهم من وقائع مُماثلة، وبالتالي التفكير فيها ومواجهتها بلا مهادنة. فإذا كانت الحرب، بهذا المعنى أو ذاك، هي المجال الحيوي الذي تضيع فيه شخوص الرواية وتُكبّ على وجوهها، بيد أنّها تظلّ ذريعة متطلَّبة لابتكار معنى البحث عن الحقيقة الضائعة، ومعنى مقاومة الدمار الرهيب حتى بالجمال النسبيّ، الذي يكافح من أجله فنّ الرواية عبر سرديّات الانشقاق والعزلة والمنفى واللايقين.

نزوع تجريبيّ نحو أنثوية العالم

ليس التجريب مجرد تقنية أو ترف فني، بل هو توجّهٌ جمالي وفلسفي يتجاوز ما هو واقع ويبني عليه واقعًا أكثر جدّةً وغرابة وابتكارًا، على صعد بناء المعنى واللغة وتشخيص الوقائع واستيحاء العناصر عبرها بطرق غير متداولة، فيبدو الواقع الجديد الذي يتطلّبه فن الرواية، أكثر من غيره، مُعبّرًا عن «إبستيمي» العصر. وهل عصر هدى بركات غير عصر الحرب بمعناها العامّ، وعصر الانهيارات والضياع الذي يترتّب عليها؟ فإذا كانت هذه الحرب عامل هدم ومسخ، فإنّها تتخذ لدى هدى بركات عامل بناء وتنظيم واستشراف، يتشكل من بين الأنقاض والخرائب المادية والرمزية (ذاكرة، متاعا، متلاشيات…)، لا يريد أن يفسر الواقع المحكيّ ويجد له الذرائع أيًّا كانت، بقدر ما يريد أن يعطي معنى ماذا بعدما. سياسي وفلسفي وجمالي في آن، لحقائقه المعمّاة التي تُشرّد الكائن الإنساني وتدفعه إلى القتل؛ بل لا يتنكّب قولها والصدع بها تحت أيّ ظرف كان، وهذا ما يمسّ جوهر فنّها ويَطّلع به جماع عناصره الكتابية دفعةً واحدةً، وفي أفق لا يزال مجهولًا ومفتوحا على المفاجآت ومآزق الكينونة الإنسانية الهشّة، لذلك، فمثل هذا التجريب ليس شكلانيًّا- برّانيًّاتستنزفه تمرينات الأسلوب السردي، وتجميلاته أو ترهُّلاته أحيانًا كما عند البعض، بل هو تجريب داخلييقع في منطق الحكاية الخاصة، ويمليه نسيجها الدلالي على السارد من مونولوج ومونتاج وتمثيل كنائي فانتازي وساخر مما يصفه ويكشفه بالقياس إلى محسوسيّة التجربة التي تنزع حسب طبيعتها الداخلية واشتراطاتها الأنطولوجية النوعية، إلى التعبيرعن وجود الكائن ووجوده الداخلي وإعادة إدماجه في حركة التاريخ الجمعي ودوامة الصراع فيه، ولكن بلا تمويه بين الأقنعة أو انحراف عن السرد الخطّى وهويّته الأنواعية حتى لا يضيع قول الحقيقة المبحوث عنهافي عالم مأهول بالوحشة والضياع من جهة، وحتى لا تذوب الحكاية وسط تجاذبات «تيّار المشاعر» الذي تفترضه وتنتسج داخله.وعلى هذا الاعتبار، فكل رواية تبني شكل كتابتها داخليًّا، أي من محتوى فكرتها الأساسية وإيقاع تمثيلها داخل اللغة وعبرها.

تتخذ رواية «بريد الليل»ـ تمثيلًا- من أدب الرسائلتقنيّة شكلية تستوعب الوعاء الأصلي للحكايةالمركّبة بعدد متواليات فصولها الثلاثة (خلف النافذة، في القطار، موت البوسطجي)، وطريقة تكثيفها الشديد والمؤذي في آن، لعالمٍ يتهاوى، ثم سرعان ما تفجرها من الداخل؛ حيث تعثر كل شخصية من شخصيات الرواية الخمس، بمحض الصدفة، على رسالة لم تكتب لها في الأصل، وهو ما يدفع هذه الشخصيات الغريبة بدورها إلى الكتابةوالاعتراف بهزائمها وخطاياها؛ من رسالة رجل إلى امرأة يحبّها، ورسالة امرأة تنتظر حبيبًا فرّقت بينهما ظروف الحياة، ورسالة من ابن إلى أمّه يحكي لها كيف تغيّرت حاله بعد اعتقاله، ويعترف لها بجرائمه، ورابعة كتبتها بنت إلى أخيها،ثم ما كتبه ابن منبوذ إلى أبيه.ومن ثمّة يتشكّل -بتعيبر الروائية نفسها- «بازل» من العلاقات بين مجهولين ومنفيّينلا تلتقي مصائرها المبعثرة إلا على نحو عبثي في «المطار» الذي يُكنّى به عن اللامكان أو الترحال الدائم الذي لا يصلها بهدف معين، فتظلّ رسائلها بلا رسوّ، ضائعةً من دالّ إلى دالّ، لتنضاف إلى «مقبرة الرسائل الضائعة» في تاريخ الأدب العالمي (فاسيلاف غروسمان، إدغار ألان بو، غارسيا ماركيز).

وإذن، فالرسائل غير المتبادلة أصلًاإنّما هي «لعبة مرايا» ذكية؛ مقعرة حينًا في علاقة الشخصية الواحدة بما تكتبه وتسعى إليه وسط تيار جارف من المشاعر المتضاربة على نحو يعكس تشظي حياتها الداخلية، وهي حينًا آخر محدّبة باعتبارها تمثيلًا صارخًا جارحًا وقاسيًا لحياة آدمية عالقة لا عناوين أو ضفاف لها؛ وما قصة ساعي بريد الذي يقضي أيامه في جمع هذه الرسائل وفهرستها،قبل أن يقضي، سوى تمثيل آخر لمنطق الحرب الذي يفتك بالمجموع، ولآلتها التي تئد الصوت الإنساني ولا مكان وسط جعجعتها لإنسان يتكلّم إلى إنسان آخر.

وفضلا عن التمازج المدهش بين أشكال الرسالة والكتابة الذاتية، بما فيها من بوح واعتراف، أو انشراح اللغة السردية بمجازات الشعر واستعاراته الكاشفة التي تمحو أكثر مما تقول، وتنوّع بنية السرد الترسُّلي- الحكائي تبعًا لاختلاف مقام المتخاطبين وطبيعة العلاقات الإنسانية المفترضة بينها، فالروائية لا تصدر الأحكام ولا تنقاد لحبكة مفروضة مسبقًا، بل تعطي لكلّ شخصيّةٍ صوتها الخاصوتترك لها المجال لتتحدث عن خساراتها وإحباطاتها ومقاديرها العمياء بعفوية، وتتوجّه من تلقاء نفسها إلى مصيرها المشترك المحتوم، الذي ينقذ النص من التبعثر الثيماتي ظاهريًّا، وغياب الحوافز البانية، ويرفعه إلى مقام نصّ روائي دقيق وخالٍ من الهذر، وملمومٍ على رهان أساسيّ يجد صداه البعيد في مآلات «الربيع العربي» المدمّرة وما ترتّب من أزمات روحية واجتماعية وفكرية، وليل «نابغيّ» لا ينبلج قليلًا حتى يتهاوى في قرار سحيق.

لكن الأمل يظلُّ، وتباشيره تلوح في الأفق وإِنْ بصعوبة، ما دام الذي حكى كلّ هذه الحكايات وفكّك منطقها المختلّ في عالمنا، ليس سوى الأنثى التي عليها مستقبل الوضع الإنساني والوعد بالفجر العادل، الذي يهب بلا حساب، إذا هي حُرّرت من قيود ذكوريّة قاسرة ومستبدّة تهدد من حولها كل شيء، وتَمتّعت بطاقاتها الهائلة المكبوتة ومارستها بحرّية وبلا خوف، وكأنّنا نستعيد من جديد رؤيا ابن عربي؛ فـ»المكان الذي لا يُؤنّث لا يُعوَّل عليه».

لا تعليق