بدءًا من قصيدة التفعيلة، وتالياً مع قصيدة النثر بشكلٍ أبرز، انتقلنا إلى طورٍ أصبحت معه لكلّ قصيدة شكلها الخاص، فضاؤها الخاص. لم يعد هناك معيارٌ مكاني وزماني ثابت أو قبليّ يُحدّد طبيعة الشكل ولا قياساته. لقد كان النمط الأصلي للبيت الشعري بمثابة القشرة الأرضية السميكة التي أخفت وراءها طبقات الكتابة بقدْرٍ لا يُحصى، وما أنِ انْهار حتى تفجّرت منها الينابيع التي بها ابتهجت ذات الكتابة في صفحة الشعر وعبرها. ليس الأمر مرتبطاً بالشكل فحسب، بل بأسلوب الكتابة وأنساقها اللغوية والجمالية، وأيضاً برؤية الكاتب إلى العالم وشخصيّته الفنية وطبيعة التجارب التي تُغذّي عمله؛ فهي في قصيدة القناع غيرها في قصيدة التفاصيل، وفي قصيدة الرؤيا غيرها في قصيدة الرؤية، وفي القصيدة التي تتخلّلها عناوين فرعية غيرها في قصيدة الومضة أو الشذرة.

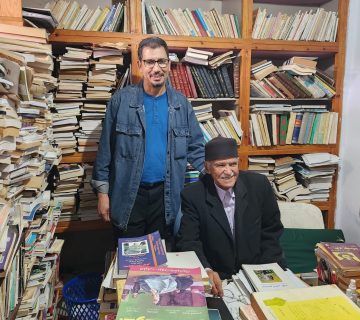

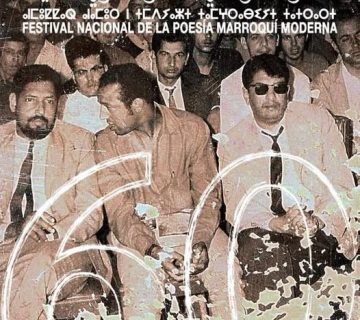

عبد اللطيف الوراري

عندما نمعن النظر في فضاء القصيدة، نجده أكثر تنوُّعاً يشمل نوع الحرف، وشكله، وكيفيّة كتابته، ونوع الخطّ، وحجم الكلمة الصرفي والمادي، وأوضاع الأسطر، ومقدار المسافة بين المقاطع الشعرية وتداخلها، والعلاقة بين السواد والبياض، وغيرها من وسائل التفضئة أو التوزيع الخطِّي والطباعي. وعبره، يلجأ الشعراء إلى الإركام حيناً، وإلى التشتيت حيناً آخر، أو إلى الجمع بينهما أحياناً. ومنهم من يكثر علامات الترقيم ويحسن توظيفها، أو يقلّل منها، أو يحذفها بصورةٍ تخلق لا تجانُساً أو التباساً في الدلالة، وسيادةً للبياض والصمت على مسند الصفحة الشعرية بتردُّداتٍ تعلو وتخفت. وبتعبير هنري ميشونيك، فقد صار «كلّ إخراج طباعيٍّ للصفحة يُمثِّل ويمارس تصوُّراً للغة بغاية كَشْفِها».

وعي الكتابة

في سيرورة تطوُّر الوعي الكتابي للشعر المغربي، نستخلص من شعر بعض شعرائنا من أمثال محمد بنيس وأحمد بلبداوي والمهدي أخريف وصلاح بوسريف، رُؤْيةً مغايرة إلى فضاء الصفحة، حيث الشعريُّ مشدودٌ إلى الكاليغرافي، والحسّي إلى الهندسي- الطوبوغرافي، ثُمّ سرعان ما تطوّر الحال إلى الاهتمام بتذويت الملفوظ الصوتي- اللغوي على محور البياض والسواد، والصمت والصوت، والعدم والوجود، إذ بدت القصائد تتداعى هذياناً وأحلاماً وكوابيس ومفارقات، وهو ما طرح جماليّات نوعية في تشييد العلامة وتأويلها ترتيباً على تحطُّم وحدتها وانسجامها العقلاني والبياني، وانتهاك احتمالات الدلالة، ومن ثمّ على تداعي الفضاء وتبلبل علاقات الزمان والمكان عبرها.

من داخل هذا التصوّر أو الفهم، نتوقّف ـ تمثيلاً لا حصراً- عند نصوص سعد سرحان. ففي معظم أشعاره التي كتبها، بما فيها التي ضمَّها ديواناه «نِكاية بحطّاب ما…» (2004) و«أكثر من شمال أقل من بوصلة» (2013)، يتدبّرُ الشاعر قصيدة أقلّ حجماً، إذ تفضئة الصفحة وفق بلاغةٍ هندسيّةٍ تتقصّدُ المعنى أو الفكرة بقدر ما هي تَقْتصد في الجملة الشعرية للدلالة عليهما أو استيحائهما، فنراه يبني خطابه قياساً إلى مبدأ المفارقة الذي يظهره ملموماً من أطرافه في ومضة. فهو، مثلاً، عندما يتحدّثُ عن موضوعة العطش، فإنّه يسخّر لاستيحائها آليّات خطابية متنوّعة: القلب، التضادّ، التقابل، الإسناد المجازي، الحذف، إلخ. يقول في أحد المقاطع:

«أيُّها الماء

يا صديقي

أدعوك إلى كأْسٍ من العطش».

وفي أخرى:

«القلب بئر العطش الكبير

حيث

الحُبّ

قطرة وحيدة وحاسمة»

من موضوعة العطش أو الظلّ وغيرهما، في هذا الديوان وبقيّة دواوينه، نجد الشاعر يعمل على شعريّةٍ نشيطةٍ تُفكّر من خلال آليّاتها المومأ إليها سلفاً، في بحث دلاليٍّ ومجازيٍّ طريفٍ خاصّ بالموضوعة ذاتها، فلا يترك شاردةً أو طرفةً أو تفصيلاً دالّاً إلا أدخله في هذا البحث وجعل منه النواة التي تعيد تسمية الموضوعة وامتلاكها بما يشبه لعبة مرايا حيث الدالّ ينزلق في سلسلةٍ من الدوالّ: شعريّة الموضوعة.

القصيدة القصيرة

وعدا عن هذه المقاطع الشعرية القصيرة التي ترِدُ بنسقٍ إشاريٍّ أو رقميٍّ أو حرفيٍّ متسلسل، وتدخل تحت قصيدة تجمع بينها لغرض ثيماتيٍّ غالباً؛ هناك نوْعٌ عُرِف به سعد سرحان، يمكن أن ننعت بـ(القصيدة القصيرة)، وهي شكلٌ فنّيٌ حديثٌ، له نظام كتابي ذو سمات مائزة لعلّ أهمّها ما نجده فيها من اللغة المقتصدة والكثيفة، والمحتوى الدلالي الذي يشعُّ بين حدّي الصورة الكُلّية والمفارقة، داخل بناء خاصّ غير بناء القصيدة الطويلة. والقصيدة القصيرة أنواع، بعضها متأثّرٌ بشعر الهايكو الياباني (Haiku)، الذي لا يتضمن أكثر من ثلاثة أسطر، وبعضها الآخر متأثّرٌ بالكتابة الشذرية التي نجدها تتفلّت من كلّ قاعدة، إلا من هذه الأسماء التي تُطلق عليها مثل: القصيدة الومضة، والقصيدة اللقطة، والقصيدة اللمحة، والشذرة، إلخ.

يكتب سعد قصيدة بعنوان «طفولة»، تستحضر، بشكل مفارق، عذابات الإنسان من أجل الحُرّية، قائلاً:

«بمرارةٍ

تتذكّر الحُرّية طفولتها

وكيف كان عليها

أن تبني من القُضْبان أعشاشا»

وفي أخرى، يُعرّف مفهوم الشعر من منظور شخصيٍّ، ويربطه بالحياة التي يفارقها الشاعر من دون أن يقول كلمته الأخيرة إلا إذا كانت موتاً:

«الشِّعر هو دَيْن الحياة عليّ

لمّا أزلْ أسدّد أقساطَهُ

نبضةً نبضةً

…

كم يُؤْلمني

أنّي سأرحل

وفي ذمّتي شيءٌ من لمّا».

يخطُّ سعد سرحان قصيدته باقتصاد وصرامة بارعين لا يتأتّيا إلا لشاعر مثله خبر مضايق اللغة، فكلّ كلمة لا تُوضع إلّا بعد تفكُّر وفي موقعها الأنسب. وقد تضيق العبارة حتّى لتعتقد أنّ نفس الشاعر انقطع، وشكيمته تلاشَتْ من شدّة التفكُّر. وحتى علامات الترقيم نفسها الأثيرة لديه، مثل الفاصلة والنقطة ونقط الحذف ونقطتي التفسير، تتلألأ كمجرّات ضوء تعالج المسافة الأسرع بين السواد والبياض، بين الكلمات والصعداء. وإذا مثّلنا بنقط الحذف التي تشغر لوحدها سطراً شعريّاً فأكثر، فإنّها لا توحي بالفراغ بل بالامتلاء الذي يضجُّ بالعبور والآثار والأسرار؛ فأنت تجد مثل هذا في: «لقد انصرف الحقل/…)، و»…/ أما الظباء التي)، و»أناشيد من صمت/…/ فلا قطيع لي/ في/ السفوح).

لكنّما الأطرف أن يُوظّف سعد معرفته بالرياضيات كعلم للقياس والمتناسبات، ليس في الملفوظ اللغوي فحسب، بل كذلك في تدبير الصفحة الشعرية وهندستها وتفضئتها وفق معايير دقيقة (توزيع الكلمات وانتشارها، التنقيط، العودة إلى السطر، توظيف البياض..). وهكذا تجد الشذرة أو العبارة الشعرية تأخذ مقاساتٍ ومصوغاتٍ دالّة تبعاً لملفوظها الموضوعاتي، كهذه الشذرة التي تدلّ هندسيّتها على انغراس الفأس عميقاً في أرض الغابة، قبل أن تستوي على المدعاة والرجاء:

«أيُّها الحطاب

اِغرسْ فأسك

في

قلب

الغابة

وادْعُ لها بالشتاء والمغفرة

عسى أن تصير شجرة»

أو هذه الشذرة التي توحي بسقوط الشجرة:

«ليس بفعل الشيخوخة

تهالكت

شجرةُ

العرعار

بل نكايةً بحطّابٍ ما»

أو هذه الشذرة التي غاصت أطرافها بحثاً عن ماء:

«الصحراء كتاب العطش الكبير

والسراب أخطاؤك الوحيدة

التي

لن

يغفرها

الماء

أبداً».

في مقابل هذه الشذرات ونظيراتها التي توحي- سيميولوجيّاً- بالسقوط ونداء الأعماق والدواخل والجذور والعوالم السفلى، ثمّة شذراتٌ تستثمر سيميولوجيا الصعود ونداء الأعالي، إلّا أنها قليلة إذا قيست بالأولى، كما في هذه الشذرة:

«أرسم داليةً وارفة

في القلب

ثم أتسلقها

حصرماً

حصرماً

حتى عناقيد الحب».

وكأنّني بالشاعر يقرن كتابته للشذرة باستعارة الحضور والقرب والتماسّ، فلا يكتبها إلا بمدى محسوسيّتها وطراوتها ووجودها المتعيّن لِصْق القلب واليد واللسان. مع ذلك، فهو من أولئك الشعراء الذي جدّلوا البعدين، السفلي والعلوي، في كتابتهم ومفهومهم للكتابة وعملهم المضني عليها بحثاً عن كبد الحقيقة:

«حفّارو آبارٍ نحن

الأعماق أعالينا

ولنا غيومٌ كريمة

تجهش

في

كبد

الأرض».

وإذًن، ففي كتابته تلك، يبحث سعد سرحان الطرف الأقصى من الصمت، وتخوم المكان القصي منذوراً للفراغ والخطر الذي يتودد إليه قبل أن يدمغه. ما نعنيه أنّه يكتب الشِّعر المرصوص، المتقشِّف والأبيض بقليلٍ من الكلمات وحبرها. يكتب بالسنتيمتر المربَّع. ولهذا، لا نتورع عن القول إنه شاعرٌ يخصُّنا تحديداً، لا يتورّع عن أن يرجَّ عَصْـبنا الداخلي، ويُعلّمنا أن الشعر لمّا يكتب بالحواس، وبالصمت المتيقظ والحيّ، وبالشفافية اللافتة، وبالتكثيف الضوئي، وبالفراغ المحدق، وبالموهبة من غير تكلُّف، وباليأس الذي يُنظِّف من الأمل الساذج، فإنّه يؤذينا

لا تعليق