رحل الأب في غفلة منّي، وانطفأ شبحه بسرعة الحبّ كأنّما لم يكن. بدأت أعرف معنى اليتم وأصبر على أسمائه اللّا تُحصى، ظانًّا أن أبي سيعود يوْمًا إلى أبنائه الثلاثة وهو يحمل إليهم الثياب الجديدة واللُّعب والفواكه الجافة، لكن رحلة المعنى قد طالت ومعها غارت نجمة صباحي، فلم يأت الأب ولا ظفرنا بالغنيمة. وكلما طال عهد اليتم، قلّتِ العناية بي من أهلي، وصار بعضهم ينظر إليّ بتأسٍّ ويتنهّد على افتعال، وبعضهم يربت على رأسي وهو يتحسّر لرحيل أبي المُفْجع ويُعدّد على مسمعي مناقبه وأياديه البيض فيهم. وكانت مثل هذه المواقف الدرامية لا تنفعني في شيء، وبقيت تُلازمني وقتًا غير قصير، حتى كادت تُنفّرني من الناس وألجأتني إلى قدر من العزلة والتعفُّف حتى في أَحْوج المرّات إليهم.

يَوْمًا على ظهر يوم، أدرجُ وأسقط. ألهو وأبكي. أمرض وأتعافى. كانت خطواتي الأولى بين منزلنا الذي يتألّف من غرفتين و(كوشينة) للطهي وتخزين بعض غُلّة الحصاد من أكياس الحبوب، وبين منزل جدّتي من أُمّي؛ رابحة التي تعلّقْتُ بها وقضيتُ عندها مآربي الصغيرة، بما فيها حمّامي الأسبوعي على روث البقر، وكان طعامها ألذّ وغناؤها بين النساء لا يُشْبع منه.

ثُمّ سرعان ما امتدّتْ هذه الخطوات شيئًا فشيئًا، وانتشرت على تهيُّبٍ في كلّ جهات المجال الحيويّ، فتفتّحتْ عيناي على عالمٍ أتخيّله أشبه بالسحر والخرافة: مساقط الماء، مواسم الحصاد الذي لم ينقطع، وما يعقبه من فرحٍ بالزواج والختان وسط أغاني العيطة وزغاريد النّسوة التي تخرق عنان السماء، صياح الصّبْية في الكُتّاب بآي القرآن، صرير أقلامهم على الألواح المرقوشة بهالات الصمغ، بيوتات الطين الواطئة التي تتحلّق حول فناء العائلة، فتنة الزَّرابي الموشومة بأنفاس الحُبّ والحياة، نبات الصبّار الذي يغمر الجميع بالغلال والظلال، ضباب الطرق المتعرّجة إلى السوق الأسبوعي كلَّ أربعاء، خرق العوانس على شجرات التين طردًا للنحس، نداء النخلة السامقة من بعيدٍ وهي تحرس أنام القرية وأنعامها من اللصوص وقُطّاع الطرق. وفوق هذا وذاك، سذاجة الناس وغفلتهم تقرأهما من سحناتهم الناتئة التي تنمُّ عن قسوةٍ وعراكٍ مريرٍ مع الوقت، أو مع الدنيا بتعبيرهم.

على هذا العالم الخصيب والقاسي، فتحتُ عيني ووجداني. وتشرّبتْ ذاكرتي الطرية مئات الأصوات والصور والمرويّات والتمثُّلات مما كان يُحيط بي في الصيف والشتاء. ومددتُ نظري إلى النجمات يتلألأن فشربْتُ حتى ارتوى خيالي، وأحايين مددت يدي لأمسك بالخيط الذي يلمُّها من وراء الغيوم. وسمعتُ عن الله والشيطان بدون أن أفقه العلاقة بينهما، وتناهت إلى سمعي قصص الجنّ والعفاريت من أفواه الأم والجدّة، ومن أشهرها قصة « عيشة قنديشة » التي ما أن تشرع أمي في سردها بتثاقُلٍ بليغ حتى يهجم عليّ النوم. وأكثر ما شدَّني إلى القصة، رغم ما فيها من رعب ظاهر، ذلك الخيال الذي يغلف أطوار سردها ولا ينتهي عبر انتقالاته المفاجئة إلا عند مغزى ما.

وكانت مثل هذه القصص العجيبة مَتْنًا ومَبْنى تُغْنينا عن أيّ كتاب مُصوَّر نعدمه أَصْلًا، وتُربّينا على ضبط النفس والصبر على الشدائد وعدم الانجرار وراء مصائر غير محمودة العواقب.

وفي سنيّ تلك، شكوْتُ من العيِّ ولم يُطلق الله لساني إلا بعد أن دخلت الجامع، وتهجّيْتُ بحروف منزل كتابه.

في الجامع، انتظمت في سلك التعليم الأولي وسط صِبْية قصار القامة وناتئي الخدود من البرد والخوف. وما أن ترتفع حناجرنا بالقرآن مُتربّعين على الحصيرة، حتى تتعاظل أصواتنا فلا تُميّز أيّ آية يقرأ هذا أو ذاك إلا بشقِّ الأنفس. وقد حملنا بين أناملنا المرتجفة أقلامًا من القصب نظلُّ نُحكِّك بها ألواحنا الخشبية التي تتلألأ بحروف من صمغ حتى لا تكاد تبين. والفقيه سيدي أحمد يقعد قبالتنا وعينه الشزراء علينا، وعينه الأخرى تُكبُّ على البرشمان حيث يخيط جلابيب ويتفنّن في تزويقها، وكان ينتفع من بيعها لرجال القرية أو في السوق. وكُنّا إذا تعبنا من الصُّياح ونشفت حلوقنا، نُخْرج من تحت جيوب جلابينا القصيرة كسر الخبز الحافي المُدرّر بالقمح أو الدُّرة ونبلعه بجرعات مسموعة من الشاي البارد الذي تُعبِّئه أمهاتنا لنا في قنانٍ من الزجاج حتى يحمرَّ لونه.

ولأشدّ ما كنْتُ أكره مُعاون الفقيه الذي ترهّل جثمانه وبدا يعرج برجله اليسرى مثل وعل شائخ، وذلك لغلظته وكلامه النابي وسوء معاملته لي، فطالما ألحق بنفسي الأذى، وقد تمتدُّ عصاه الطويلة المصنوعة من الدُّوم إلى جسدي النحيل، حتى نفّرني من الجامع ومن القرآن.

وكان يوجد بإحدى غرف بناية الجامع المبنية من الحجارة والطوب، ضريحٌ مُسجّى بقماش أخضر مُطرّز عليه بعض مصاحف القرآن التي انتثرت أوراقها الصفراء بخطّها المغربي هنا وهناك، وحوله كُوى مثبتة بالجدران عليها قطع شمع انتصفت أو نفدت بالكامل. قيل إنَّها لوليّ صالح سُمِعت عنه كرامات، وأيادٍ بيضاء. في بداية الأمر ارتعبنا منه وتخيّلنا أنّ شبحًا سينهض إلينا من القبر في أيّ لحظة، ويخنقنا بِجُمّاع قفّازه، لكن سرعان ما استأنسنا بحضوره الهلاميّ، فنمنا عليه وأَشْبعناهُ ضُراطًا صائتًا وصامتًا.

بقيتُ أتردّد على الجامع عن مضض حتى ختمْتُ السَّلْكة على يد الفقيه، وحملني الصِّبْية على أكتافهم المتماوجة في جولة على بيوت القرية نجمع البيض وبعض الحنطة والشعير، بما يُشبه بَيْعةً لـسلطان الطلبة الجديد وثناءً على صنيعه الربّاني.

كان الجامع، مع ما فيه من إهمال وسوء تدبير، جامعًا لنا من الآفات المعروضة، وكان درس القرآن سماعًا وتِلاوةً بعيد الغور في حياتنا، وكانت سورة الرحمان من أحبّ السُّوَر إلى نفسي، رُبما لإيقاعها الشفيف وفواصلها المنتظمة التي تشعر معها بانتظام الكون الفسيح الذي يحيط بك حينًا، ويأخذك إلى قرار لا نهاية له حينًا آخر.

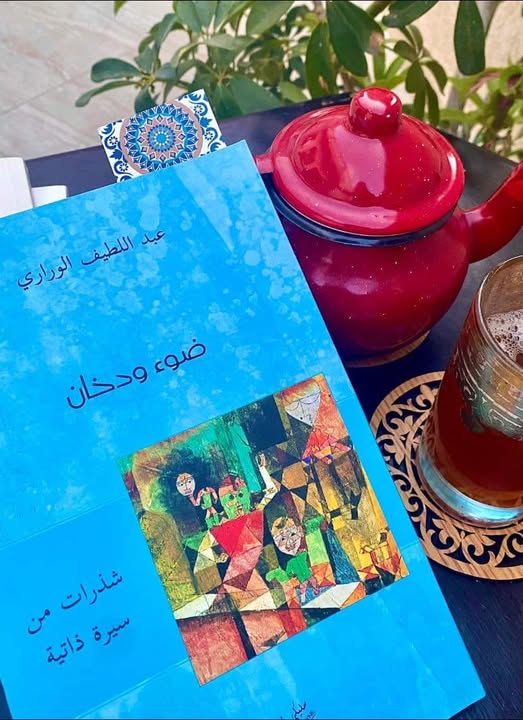

* مقتطف من « ضوء ودخان: شذراتٌ من سيرة ذاتية » (منشورات سليكي أخوين، طنجة 2016)

لا تعليق