نداء الأدب وعطر المجالس

في ذلك الزمن البعيد الذي لا يُقاس بالأيام، ورُبّما قيس بغيرها في منطق الأحلام، أعتقد بأنّي التقيتُ رشيد يحياوي أكثر من مرّةٍ، وكنتُ كُلّما التقيته في طرق الحياة المتقاطعة أو الممتدّة، وجدْتُهُ ضاحِكا كما يليق بطائرٍ حُرٍّ يفرد جناحيه لكل غاية مفيدة، ولا تخطئ سمت الوداعة الذي يُجلِّل مُحيّاه، ومدى السّخاء الذي يسبقه إلى حركة المَجْرى المندفع بثبات. لهذا، يحسن الحديث عنه من نواحٍ عديدة، لكن أحبّها إلى نفسي: الشغف بالأدب ومعرفته.

في بدايات مساري الأدبي، طرق اسم رشيد يحياوي مسمعي أول مرّةٍ، بوصفه شاعرا؛ حين ذكره صاحب برنامج (مع ناشئة الأدب) وجيه فهمي صلاح، وأشاد بموهبته الشعرية، وكان يوقّع قصائده بـ(الشارد في الليل)؛ أو ما كان ينشره من نصوص شعرية متفرقة في بعض الصحف مثل: «المحرّر» و«أنوال» و«القدس العربي» وغيرها. ثم لفت نظري أيّام الجامعة من خلال كتبه ومقالاته النقدية التي بات ينشرها بانتظام، على صفحات المجلات الأدبية، أو الملاحق الثقافية المغربية والعربية، ووجدتُ فيها ـ ضمن غيرها- بعض الجواب الشافي على عطشي الأدبي والمعرفي الناشئ.

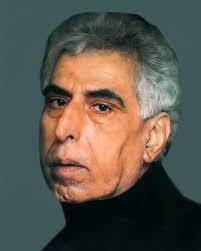

وقد بقيت صلتي به كقارئ شغوف بالأدب على هذا النحو الغامض، حتى نزلتُ إلى الجنوب للتدريس أواخر التسعينيات، والتقيْتُه بعد ذلك وجها لوجه في كلية الآداب والعلوم الإنسانية – أكادير التي ظلَّ يُدرّس طلبته فيها موادّ نقديّة تتوزّع بين مسائل النقد القديم، ونصوص الأدب الحديث، لفترةٍ تقارب ثلاثة عقود. كان الشيب قد بدأ يخِطُ شعر لحيته المسترسلة، وبعض الوهن يشوب تقاسيم وجهه، لكن لا تخطئ ـ وأنت تتحدّث إليه – بريقا نافذا يلتمع من عينيه، قد يكون هو الأمل أو عزاء العمر الجميل؛ كأنّي به عاد للتوّ من عصور سحيقة وحديثة، ويريد من الحكمة التي ابتهرها من هنا وهناك أن تظلّ على باب المدينة.

هكذا، ابتداء من هذه اللحظة الإنسانية، التي تختزن مشاعر تقدير التلميذ الشغوف المتأدّب لأستاذه البعيد، انتظم لقائي به، سواء في مقهى ما، أو في مبنى «الأفق الجديد»؛ الأسبوعية الجهوية التي أنشأها مع أستاذ الترجمة المبرَّز البشير خنفر، وكنت أكتب فيها بعض الأخبار الطريفة من بلدة ماسّة، ومقالاتٍ بين الأدب وديداكتيك التدريس. وفي هذا المبنى التقيتُ بالشاعر حسن ملهبي الذي عمل مُحرِّرا معهما. غير أن أكثر مَجالسي معه كانت في مقهى (سيتي) المقابل لبيته في شارع عبد الرحيم بوعبيد، وكان المسرحي عبد القادر عبابو يجلس غير بعيد عنّا، وأحيانا ينضمُّ إلينا. وكذلك يصنع الشاعر سعيد الباز وغيره من معارفنا الأدباء والطلبة الباحثين. وكان في هذه المجالس شيءٌ من الدعابة والتنكيت، ولا يني يقرأ لي من تقييداته الأولى، التي ينشرها أمامه مثل طفل ويُطْلعني على أسرار كتابته العجيبة، بعدما تبدّدتْ مع الوقت كُلْفة الجَدّ بيننا. لكنّ هذه المجالس صارت بالنسبة إليَّ لحظات تعلُّم وإصغاء، إذ لا يمرُّ مجلسٌ بدون أن أسأله في رأي أو مسألةٍ تناغشني وتُلحُّ علي، فأستفيد من التماعاته ومآخذه التي يبديها بعد رويّة، ولاسيّما عند شروعي في تأليف جديد، ابتداء من ديواني «لماذا أشهدتِ عليّ وعد السحاب؟» (2005) الذي قدّم له بكلمة بليغة، هي بمثابة وعد الشِّعر في حياة صعبة: «الخيال صائر نحو الملح، والقلب في أثر خطاه مال جهة النشيج. المراثي دبّتْ فيها أرض هلكى. وكأس الشاعر راودتها الطريق نحو آبار المعنى».

وعند إشرافه على أطروحتي الجامعية في موضوع (الخطاب السيرذاتي وآليّات اشتغاله في الشعر العربي) الذي أُعجب به وشجّعني على المضيّ فيه، كان جادّا وفق ما يقتضيه العرف الأكاديمي، فلا يتوانى عن نقدي في مسألة من المسائل، بل مؤاخذتي فيها بحدّة، وذلك درءا لكلّ تراخٍ قد يصدر عنّي في مراحل البحث الطويلة والمرهقة. ويوم المناقشة بدا لي فرحا، كأنّه هو الذي يتقدّم أمام اللجنة ويدافع عن أطروحته.

المبدأ الأنواعي: سيرورات مشروع

كان رشيد يحياوي مُنْفتحا ومرنا في كل شيء؛ في صلته بزملائه وطلبته، وفي علاقاته الإنسانية خارج أسوار الجامعة، بلا استعلاء ومصادرة وجود ما. وكذلك بوصفه ربّ أسرة ناجحة أخذت منه كلّ ذلك. أما في علاقته بمشروعه النقدي فقد كان يتجاوز نفسه باستمرار، ولا يلقي بالا بالطابع الدوغمائي، أو اللقب الأكاديمي الذي أسر الكثيرين وانحشروا فيه. ولهذا، ظلّ مُجدِّدا في موضوع الأنواع الأدبية الذي ارتضاه لنفسه وتخصّصَ فيه، وأصبح يصدر في فهمه وتناوله نصّيا عن وعي معرفي جديد، يجمع بين هاجس التأصيل والانفتاح على منجز النظرية الأدبية الحديثة عامة، ونظرية الأنواع تحديدا؛ وهو الموضوع الذي تقدّم به لنيل شهادة الماجستير في النقد العربي من جامعة عين شمس في القاهرة سنة 1988، وأشرف عليه الناقد صلاح فضل، وأثنى عليه الناقدان المعروفان عبد القادر القط وعبد المنعم تليمة أثناء مناقشتهما له.

ويمكن القول إنّ الناقد رشيد يحياوي انتبه من هذه اللحظة إلى مشروعه النقدي والجمالي مُبكّرا، وعمل عليه بكدّ ومُدارسة طويلة للنصوص القديمة والحديثة؛ وهكذا تطوَّر المشروع منذ كتابَيْه «مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية» و«الشعرية العربية» (1991)؛ إذ ناقش في الأول الجهود التأسيسية، التي بُذلت في مجال نظرية الأنواع الأدبية، وحصر موضوع الثاني في التراث النقدي، حيث أبرز أنّ شعرية الشعر العربي هي شعريّةٌ أنواعيّةٌ غير منفصلة عن المنظور التصنيفي، كما تجلّى يوضوح في تقسيم هذا الشعر، إلى أنواع وأغراض. وظلّ المبدأ الأنواعي يشغله باستمرار: فمن جهة أولى، انتقل به من المجال التراثي إلى مفهوم النوع الأدبي، داخل أوفاقه النقدية والبلاغية المتنوّعة، كما في «شعرية النوع الأدبي» (1994). ومن جهة أخرى، ناقش هذا المبدأ في ضوء مقاصده الأنواعية، سواء من خلال أسئلة النقد العربي الحديث، أو من خلال انفتاحه على نصوص المدوّنة الإبداعية الجديدة، التي انزاحت عن البنيات النصّية السائدة، وبلبلت معمارها الأنواعي المتعارف عليه. وفي هذا السياق، بحث ثنائية الشعري والنثري في علاقتهما بالخطاب، ومفاهيم قصيدة النثر ومقترحاتها النصية، وأنواعية الشعر، وسؤال الكتابة العابرة للأنواع في أعمال بعض الأدباء المُجدّدين مثل أمين صالح وأمجد ناصر.

وقد قاده مجموع هذه الأعمال النقدية إلى موضوع صعب وإشكالي عدّه على رأس الكُلّيات؛ وهو موضوع الكلام الذي عاد إلى جذور نسبه المفهومي في التراث العربي الإسلامي، وراح يستشكله، ويبسط مجمل القضايا الأبستيمولوجية التي تتفرع عنه في كتابه النفيس والمؤسّس: «التبالغ والتبالغية: نحو نظرية تواصلية في التراث» (2014).

من الأنواعي إلى التبالغي

يندرج الكتاب في مسار الدراسات المعاصرة حول قضايا الخطاب والتداول، ودور اللغة في التواصل، والمقاصد والمقامات وأثرها في بناء الخطاب، وإقامة التفاعل بين المتكلم والمتلقي. وذلك انطلاقا من منظورٍ تبالُغيٍّ يحدد وظائف الكلام والخطاب في التواصل، والكيفيات التي حددها القدماء لهذه الوظائف والتصورات التي ولدوها عنها. وقد قصد الباحث بالتبالغ اشتراك المتكلمين في الإبلاغ والبلاغة، على اعتبار أن اشتراك المتكلمين في الكلام (التكالم) قائم على تبليغ وإبلاغ، أو طلب ذلك. فيكون تبالغهما إما تبالُغا عاديا أو تبالُغا بليغا. وليتمّ تبالغهما، لا بُدّ أن يجمعهما مقامٌ تبالغيٌّ. وبناء على المقام التبالغي الذي يجمع المتكلمين المتبالغين، أو يجمعنا بكلامهم، يتمُّ الحكم على موضع كلامهم بين درجات الكلام العادي والكلام البليغ.

ينقسم إلى أقسام أربعة في التأصيل لمصطلح «تبالغ» وتتبُّع تمثلاته من خلال الوسائط التواصلية القديمة، سواء منها الوسائط اللغوية أو غير اللغوية مع تركيز ملحوظ على وظائف الكلام، ودور كلّ من المتكلم والمتلقي في التخاطب، وكيفية الملاءمة بين الخطاب والمقاصد من جهة، والمقاصد والمقامات من جهة أخرى في جملة علوم قديمة؛ مثل: علوم النقد والبلاغة والنحو وعلم الكلام وأصول الفقه.

ومن بين الاقتراحات التي ساقها رشيد يحياوي في أطروحته، أنّ المخاطب، حتّى يفهم الخطاب، يحتاج لتشغيل ثلاث آليات، وهي: التسييق نسبة إلى السياق اللغوي الداخلي، أو اللغوي الخارجي للخطاب، والتقصيد نسبة إلى الوظائف المقصدية، والتمقيم نسبة إلى المقام وهو السياق الخارجي غير اللغوي، الذي يريد به ربط الخطاب بالوظائف التفاعلية العائدة لمرجعيات المقام، بوصفه الإطار المكاني والزماني والثقافي المحيط بالعملية التبالغية والمسهم في تحقُّقها. ومن خلال هذه الآليات الخطابية، يخلص إلى أنّ:أنّ الكلام يُعدّ من ضرورات وجود الإنسان، ولذلك استحقَّ التقدم في النظر على غيره؛

أنّ الضرورة الكلامية مردُّها الحاجة للتواصل

أنّه لما كانت الأصول والمقاصد معتبرة في تناول أي موضوع، فإنّ ما تفرع عن الكلام، سواء أَنُظِر إليه من جهة الأنواع الأدبية، أم من جهة الخطابات، أم من جهة الأساليب والبنيات النصية والموضوعاتية، يُستحسن ربطه بالأصول والمقاصد الراجعة لمسألة التواصل.

من هنا، يمكن القول إنّ الباحث يقدم في هذا الكتاب نظرية جديدة ضمن النظريات التي تمّتْ في مشاريع قراءة التراث؛ فالكلام البليغ هو ما يقوم على «البلاغيّة» التي تتحقّقُ بواسطة صفات ومقوّمات تحسينية للخطاب وأدائه ونجاعة توصيل مقاصده، وهو ما يميّزه من الكلام العادي غير البليغ. وبدلا من أن نتحدث عن مصطلحين شائعين وأمسيا فضفاضين مع الوقت؛ هما: «شعرية» و«أدبية» فإنّه يمكننا أن نتحدث عن بلاغية الكلام، وبلاغية الشعر، وبلاغية النثر وغيرها مما يدخل في مقام هذه البلاغية بوصفها بلاغة أنواعيّة.

إنّ هذا الجهد البازغ في التصور والاقتراح يأتي في سياق تجديد البلاغة العربية المعاصرة، من حيث أسسها المفهومية وتمثُّلاتها الإبداعية في الكلام البليغ المعاصر، لأنّ الحاجة أمست مُلحّة في بحث مسائل التصنيفات الشعرية والنثرية وتعالقات الشعري والنثري، بروح نقدية وتجريبية جديدة تدرس المتعيَّن والمختلف والمحتمل بدل ارتهانها إلى المُجرّد والماصدق وتصنيف المصنَّف. كما يأتي كذلك في سياق الإبداع العربي المعاصر الذي استحدث أشكالا للخطاب، وقِيَما للنصوص، ورؤى وأساليب تعبير جديدة في حقل الاستخدام البليغ للكلام. وبالتالي، لا غنى عن استحداث مفاهيم ومصطلحات وآليّات جديدة من داخل الدراسات الأنواعيّة التي تهتمّ بمسائل التنويع (التجنيس) أو الدراسات التبالغيّة التي تفيد في معرفة المقاصد التي تتولّدُ من أجلها الأنواع، وذلك على النحو البليغ الذي يرتفع بالنقاش البلاغي والجمالي في النقد إلى أن يكون أكثر كفاءة وتأثيرا.

الذهاب- الإياب بين النظرية والممارسة

بيد أنّ المشروع الذي خاضه رشيد يحياوي وعمل عليه بتفانٍ واقتدار، لا يهمُّه بوصفه ناقدا وباحثا أكاديميّا وحسب، بل يعنيه كذلك بوصفه ناثرا بارعا ومختلفا كما في نصوصه السردية، التي تنتمي إلى أنواع متنوّعة، مرجعية وتخييليّة: «القاهرة الأخرى: يوميّات» (1997) و«حيّ في العماء: سرد» (2012) و«القاهرة كما عشتها: يوميات 1984- 2002» (2016). وكذلك بوصفه شاعرا له صوتٌ خاصّ به، يزاوج بين المفارقة والتشذير مثلما في ديوانيه: «متعثر بالنظر» (2013) و«إنها تمطر في هاوية» (2017). وإذن، فإنّ المشروع يتراوح في الذهاب- الإياب بين النظرية والممارسة، أو بين سؤال المنهج وفعل الكتابة الإبداعية شعرا وسردا. ولهذا يصعب الإمساك بمثل هذا المشروع التأليفي المتراحب، بدون الأخذ بطرفيه معا: النقدي في صرامته المنهجية ومقترحاته التحليلية، والإبداعي في أفقه الكتابي والتخييلي البديع.

عبد اللطيف الوراري

لا تعليق