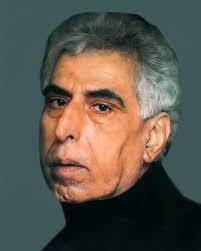

عندما نتحدث عن شخصية ثقافية في شعرنا المغربي الحديث مثل عبد الرفيع جواهري (فاس 1944)، نحار من أيّ مدخل نتناولها؛ فالرجل – كما يُقال- تجمّع فيه ما تفرّق في غيره، فهو شاعر، غنائي تحديدًا، وإعلامي من الرعيل الأول المؤسس، وكاتب ساخر، وحقوقي، وسياسي يساري معارض نذر كلماته وصوته ومكتبه للمحاماة منذ 1974 إلى الآن، دفاعًا عن المضطهدين والمهمّشين والمحزونين والمعتقلين السياسيين بمختلف انتماءاتهم.

عبد اللطيف الوراري

بيد أنّه لا يعنيني في هذا المقام إلا الشاعر، وإن كان ـ حقيقةً- يغتني بأنداده الآخرين في معارك الفكر والسياسة والأغنية، ويفيد منهم في بلورة أسلوبه الشعريّ والاستقلال بصوته الفردي الذي لا يتشبّه فيه بأحد لا من مُجايليه ولا من أتى بعدهم.

شاعر غنائي مضاعف

غير أن شهرة الاسم ارتبطت أكثر بتاريخ الأغنية المغربية العصرية؛ إذ كتب عبد الرفيع جواهري نصوص أشهر الأغاني لأعلام الغناء والتلحين المغاربة، بل إنّه شكل مع الملحن البصير عبد السلام عامر ثنائيًّا ناجحًا يشبه – إلى حدّ ما- ثنائي الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم في مصر، منذ لحّن له قصيدة «القمر الأحمر» التي نشرها عام 1963 وهو ابن التاسعة عشرة، ثم جاءت «راحلة» فثبت الودُّ بينهما. يقول في مطلع هذا النص الغنائيّ المركب الذي «عليه ماء وطلاوة» بتعبير القدماء: «أحنّ إليك/ وأظمأ للعطر/ للشمس في شفتيك/ وحين تغيبين/ يغرق قلبي في دمعاتي».

ولا شكّ في أن القصائد الفصيحة المغناة (القمر الأحمر، راحلة، قصة الأشواق، ميعاد، رموش، ذكرى طفولة) التي هي نتاج مرحلة الرومانسية العربية المتأخرة، بأسلوبها الرمزي- الغنائي، وبعضها الآخر مرحلة الالتزامات السياسية التي احتفى فيها بالشهادة والشهداء، قد أثّرتْ في وجدان المغاربة سنين عددًا؛ لبساطة كلماتها وسهولة مأخذها وإيقاعها اللحني السلس الذي يتأتّى من أشكال التكرار والموازنات الصوتية، قبل أن يتأذّى هذا الوجدان بسيول جارفة من الكلام الذي يضيع معناه كأليغوريا لضياع معنى الذات والحياة والتاريخ.

ولا شكّ في أنّها تُقدّم صاحبها بوصفه رائد الشعر الغنائي الذي كان يزخر بمبدعين شغفوا به معربًا وزجلًا، بمن فيهم محمد الطنجاوي، وإدريس الجاي، ووجيه فهمي صلاح، وأحمد الطيب لعلج، ومحمد بلحسين، وعلي الحداني، وحسن المفتي ومصطفى بغداد، بيد أنّها ـ عندي – تحجب تجربته الشعرية التي طوّرها في ما بعد داخل الغنائية كأسلوبٍ شعريٍّ، ودلّ عبرها على خيار الذاتية؛ سواء في بعدها الوجداني، كما في «القمر الأحمر» ونظائره، أو الواقعي الثوري كما في «وشمٌ في الكفّ»، أو السيرذاتي كما في «كأني أفيق» و«الرابسوديا الزرقاء»، لكن بدون أن تنحدر هذه الذاتية إلى شرنقةٍ انطوائية، أو زعيق خطابيّ، أو تجريبيّةٍ مقيتةٍ، بقدر ما أنّها كانت تصغي للجمعي والمتحوِّل وتتجاوب معه على نحو مُتنوّع وخلّاق، وهو ما نكتشفه – تباعًا- في أعماله الشعرية التي تأخّرت طلائع باكورتها حتى مطلع الثمانينيات.

يعنيني – هنا- أن أتوقّف عند ديوان «كأني أفيق»، ليس فقط لأنّه يعبر عن تطوُّر التجربة الشعرية عند عبد الرفيع جواهري، بل كذلك يجسد خيار الانحياز إلى كتابة السيرة الذاتية شعرًا، فجاء العمل الشعري بمثابة كتاب جامع يأتي من الماضي، وينفتح على ما تهجس به ذات الكتابة، من حنين وتفجُّع وتأسٍّ على عالم الفقد، الذي طمس بهاء المكان. إنّه سيرة ذاتية شعرية تستعيد طفولة الشاعر، ومسقط رأسه من حبل السُرّة إلى الوقوع في حبّ فاس والارتقاء بها إلى مقام الشهود الأول.

موازيات عابرة للسيرة

أول ما يسترعي انتباهنا هو الخطّ الطباعي المغربي الذي انتظمت فيه نصوص العمل، وهو ما يذكرنا بزمن الكاليغرافيا، التي ميّزت القصيدة المغربية في سنوات السبعين، مع نصوص بنسالم حميش ومحمد بنيس وأحمد بلبداوي وغيرهم، لكن في اعتقادي أن الشاعر لا يعود إلى استثمارها، لحنين أو رغبة في سطو على تركة، أو مسعى لإعادة إحياء ما مضى، بل نرى أنّ الكتابة بالخطّ المغربي يدعوه إليه أفق الكتابة نفسه، فهو استعادة للأصل والطفولة، وبخار البدايات، ومراتع الصبا في فاس وهالتها القدسيّة، والكتابة بالصمغ، والأبجدية الأولى، وتجلّي رؤية الإشراقات وانهراقها في جوف الليل حروفًا رامزةً؛ وإذن، فالخطّ تمثيل سيميائي لِجُماع كلّ ذلك، كأنّما الخطّ باليد هو نداء الأصالة، وهل السيرة الذاتية إلا اختبار الأصالة، والأخطر أن تكون اختبارا على حوافّ الشعر حيث الزمن في إثر الكلمة، هو بحدّ ذاته محتملٌ في مختبر الكتابة الذي يفتح دالُّ (كأنّ) مجموع إمكاناته على مصراعيها.

في هذا الأفق، يتضافر الخطّ المغربي مع فضاء اللوحات الحروفيّة، التي أبدعها الفنان عبد الغني ويدة باقتدار، وشيّدت معمار الفضاء الشعري؛ ابتداءً من لوحة الغلاف التي تتجمّع حروفها في شكل دائرتين، صغرى وكبرى، كأنّهما تَصِلانِ بين ما هو علويٌّ وما هو أرضيٌّ، وتجمع الإلهيَّ بالبشريِّ، والمقدّس بالمدنَّس، فيما هما تسبحان في عالم الشهود الذي لا تحدُّه أسرار ورقائق، إلى اللوحات الداخلية التي تجسد كلٌّ منها توقيعًا نصّيًا يتشابك مع ما يأتي في أطوار السيرة، ويُبئّر حالاتها من فصل إلى فصل، إما في شكل عنوان (كأنّي أرى، فوق قرميد سينك، دخان باب المحروق)، أو اسم علم (محيي الدين بن عربي)، أو دالٍّ ذي تكثيف رمزي (أكاد، بالصمغ، لي..). عدا أنها تستثمر في تشكيل هذه الحروف علاماتٍ روحية وتخاريم فسيفسائية، تستنهض تاريخًا من الأقاصي المنسيّة، ويفتح ما انغلق عليه، ويصل ما انقطع منه في حضارة فاس وذاكرتها الجوّابة (نقوش، زلّيج، رتاج، قبة، قوس، باب، محراب..).

والأهمّ عندي أنّ هذه اللوحات، حتى بالأبيض والأسود على غير أصلها كما لوحة الغلاف، إنما هي نُسوغٌ منتجةٌ لعمل الدالّ، ومتحرّكةٌ في ما ترسمه من موسيقى ويندلق عبرها من ماء يصل بين وبين، وثمّة قوافٍ داخلية وخارجية ولازمات إيقاعية عابرة لفصول السيرة تساهم في ذلك وتعين عليه: كأنّ، كأنّي أفيق، كأنّي أرى، كأنّي أراكِ لأوّل مرة، إلخ. فهي، والحالة هذه من البنية التكريرية – التطريزية الناظمة لتشكُّلات بحر المتقارب وجروسه وأروائه المتطلَّبة في الوظيفة الغنائية، لا تحفّز ذاكرة الأنا السيرذاتي بعد صحو وغياب وحسب، بل تنشط سيرورة القراءة وتجعل مؤوّلها مأخوذًا بها وهو يتشرّبها فتسري فيه مسرى الخمرة المعتّقة. إنّ لفي الأمر فتنةً. وأحيانًا، يحسن بنا أن نشربها بجرعاتٍ صغيرة شأنها شأن أن تستقطر النبيذ، تاركاَ النّكهات «تنمو» من تلقاء نفسها.

مثلما يتضافر الخطّ، والحروفيّات نفسها، مع عتبة ثالثة تعلن عن نفسها بمثابة تكثيفٍ ميتا- شعريٍّ؛ هو ذلك التصدير الشعري ببيتَيْن من تائية ابن الفارض الشهيرة المسماة بـ(نظم السلوك):

فلمّا جلَوْتُ الغَيْنَ عنّي اجتَلَيْتُني مُــــــــفيقًا ومِنّي العينُ بالعينِ قَرَّتِ

فعَينيَ ناجَتْ، واللّسانُ مُشاهِدٌ ويَنْطـِـــقُ منِّي السَّمْعُ والْيَـدُ أَصْغَتِ

فالبيتان بقاموسهما الصوفي- العرفاني الرفيع (الغَيْن، المناجاة، المشاهدة..) يضيفان إلى ميثاق القراءة عبئًا آخر، لكنّه من المغانم التي ينبغي التعويل عليها في استكناه عالم السيرة الشعرية – الغنائية؛ كأنّ الشاعر يكتب هذه السيرة، أو تكتبه بالأحرى، بعد أن يكون قد هيّأ نفسه، وجميع حواسّه استعدادًا لها، وصقل مرآة قلبه، ورفع الحجاب عن حقيقة ذاته بالمشاهدة والصحو الثاني، وهو ما يكشف عنوان العمل الشعري نفسه: كأنّي أُفيق. لكن ذلك يجب أن لا يحجب عنّا حاضر الذات الكاتبة، وبالتالي نصادر هُويّتها أو أفقها الذي يأتي إلينا من مكان آخر، وشتّان بين حجاب وحجاب؛ بين الحجاب عن الشهود و«حجاب المعاصرة» بتعبير ابن عربي. فالتصدير يضيء ويُعمي في آن.

شعرنة السيرة وابتكار الهُويّة

يتوزّع العمل إلى أحد عشر فصلًا، ولَوْحةً، وتفصيلًا في نسيج السيرة الشعريّة، بل لنقُلْ أحدَ عشرَ كوكبًا على نحو ما يوحي بسفرٍ معراجيٍّ أكثر منه استعاديًّا، عدا عن أنّه يتناصّ ورؤيا يوسف، وينفتح على وقائع وأمكنة ومراجع يعيد تأويلها داخل أفق العمل ككُلّ، كأنما هي سيرة متخيّلة لأنا سيرذاتي- غنائي يمحو أكثر مما يكتب، ولا يتذكّر ماضيه إلا عبر النسيان، وهو يشارف السّبْعين حَوْلًا: «كأنّي أُفيقْ/ على مَهَلٍ،/ مِنْ رُقادٍ عَميقْ/ كأنّي أُغادِرُ أدخنةً/ من ثنايا السّديمْ/ وأخرجُ مُنْفلتًا، من زمانٍ سحيقْ».

يتوزّع العمل إلى أحد عشر فصلًا، ولَوْحةً، وتفصيلًا في نسيج السيرة الشعريّة، بل لنقُلْ أحدَ عشرَ كوكبًا على نحو ما يوحي بسفرٍ معراجيٍّ أكثر منه استعاديًّا، عدا عن أنّه يتناصّ ورؤيا يوسف، وينفتح على وقائع وأمكنة ومراجع يعيد تأويلها داخل أفق العمل ككُلّ، كأنما هي سيرة متخيّلة لأنا سيرذاتي- غنائي يمحو أكثر مما يكتب، ولا يتذكّر ماضيه إلا عبر النسيان، وهو يشارف السّبْعين حَوْلًا: «كأنّي أُفيقْ/ على مَهَلٍ،/ مِنْ رُقادٍ عَميقْ/ كأنّي أُغادِرُ أدخنةً/ من ثنايا السّديمْ/ وأخرجُ مُنْفلتًا، من زمانٍ سحيقْ».

فمن البدء يعلن الديوان- القصيدة انشداده إلى نمط السيرة الذاتية؛ إذ يستقطبه محورٌ دلاليٌّ هو التأريخ للذات بضمير المتكلّم، وكتابة سيرته في المكان الأول: فاس. ورغم أنّ الشاعر لا يصرّح بأن العمل هو «سيرة شعرية» أو ما يشبه ذلك على نحو ما يصنع آخرون ضمن ميثاق القراءة، إلا أن المشروع السيرذاتي للعمل يمكن للقارئ أن ينتبه إليه منذ مقاطعه الأولى، ويترسخ لديه كُلّما سار (من السيرورة) في قراءته؛ بحيث تتخلّلها، من مقطع إلى آخر، مؤشراتٌ مرجعيّةٌ من طفولة الشاعر وماضيه الشخصي، وعلاقته بأمّه، وبمسقط رأسه فاس قبل التحوُّل وبعده، ومواقفه المضمرة من العصر الذي يعيشه. وهو يستعيد ميلاده وصرخته الأولى في حجر أُمّه التي امتخضت مخاض مريم، يقول: «كأنّي أُفيقْ/ على صوْتِ أُمّي،/ تهزُّ إليها/ بصفصافةٍ بين فاءٍ وَسِينْ/ لأسقُطَ من وَجَعٍ وَشَهيقْ».

ويستعيد طفولته الأولى وماضي المسرّة، وطور الكتابة بالصمغ في المسيد و«برودة عشب الحصير»، وأصداء صوت النواعير والرتاج، وصراخ الختان، وصوت الجدّ يتلو بردة البوصيري، وأغاني طرب الآلة تنبعث من آلة البريهي، على نحو ما يخلق في بنية الاستعادة شكل موسيقى لعجلة الحياة وهي تطوي الذكريات سِراعًا. كما يستعيد رحيله عن فاس بعد أن شبَّ عن الطوق، ولكنّه رحيل كراهةٍ مثل رحيل المعتمد بن عباد عن غرناطة، ضاربًا في الأرض وراء البحث عن الذات الذي يُكنّي عنه بـ«الجُبِّ» في قصة يوسف: «وَطوّفتُ في الأَرْضِ/ مادَ بي الْفُلْكُ/ في لَيْلِ يَمٍّ غَميقْ،/ وما هو بِاليَمِّ بَلْ بِئْرُ نَفْسي/ وفي بِئْرِ نَفْسي،/ تَهاوَيْتُ حَتّى الْقَرارِ السّحِيقْ».

وبعد عودته إلى فاس، يجد الحبّ بينهما ما زال قائمًا لم يَبْلَ؛ كأنّما يراها لأوّل مرة. بيد أنّه يعود إليها «مثل نَسْرٍ جَريح»، وهي تعود إليه من «سُجُفِ الغَيْبِ»، فالذي مضى من الزمان أكبر من أن يُحصى، وإن كانت كتب التاريخ تستعيد الواقعة بأقنعة مختلفة وتحت أسماء مستعارة.

بيد أنّ ما هو مرجعيٌّ – هنا – ينقاد طَوْعًا لإمكانات الهوية الشعرية من إيقاع وانزياح وتكثيف، ولما تمليه على الذات الكاتبة من تخييل وشطب، وإعادة كتابة، فتتوارى الإحالة المرجعية لصالح الإحالة المجازية التي تبتكر هويّة الأنا السيرذاتي وتعيد اختراع كينونته من جديد، ولاسيما داخل سياق نصّي يتسم بالغنائية العالية، بدل السرد الخطّي كما هو عادةً.

وتتجلى أصفى آليات ابتكار الهوية في ثلاث:

* العلاقة النوعيّة التي يقيمها الأنا مع مسقط رأسه فاس، الذي يتحوّل من مجرد مكان تقليدي عاديٍّ إلى سدرة منتهى يتشوّف إليها ويرغب في الاتحاد بها أو التماهي معها بعد الإفاقة أو الصحو الثاني، بل يتخيّلها أُنثى تحيي ما مات منه، وتحوّلُ الرّمادَ جمرًا، وتثير فيه عالـمًا من الصور الحسّية والشبقية التي تحتفي بالجسد والحواس والمخيّلة، وتبني من مجموع ذلك حساسية صوفية عليها مناط إعادة كتابة تاريخ فاس، ليس بوصفها درّةً فريدةً في تراث الإنسانية اللامادي، بل كشاهدة على الضياع الكبير كذلك. ويمكن لهذه العلاقة بقوله: «أموتُ فَتَبْعثُني من زَبيبةِ ثَدْيِكِ قَطْرَهْ/ وأعرفُ أنّ هوايَ هَوَى اليَائِسينْ/ ولكنَّ عُمْريَ في اليَأْسِ يعشقُ عُمْرَهْ/ أُعانِقُ فيكِ حياتي وَتَهْلُكتي/ فَكَمْ أَنْتِ حُلْوَهْ…/ وَكَمْ أَنْتِ مُرَّهْ…/ وإنّي شَهيدُكِ/ ما أعذَبَ المَوْتَ فيكِ/ بِأوّلِ نَظْرَهْ».

* استثمار رمزية الحروف التي يتشكّل منها دالّ (فاس)، بصفتها إشاراتٍ وجودية، وقد وجد الشاعر في حروف فاس طرباً، فهي التي تأتي المشاهدة من عين فائها، ومن فوق قرميد سينها تحصل الرؤيا، وبين فائها وسينها يحصل التجلي الذي يبتدئ بالألف ولا ينتهي عنده. يناديها بأولى حروف اسمها فتلبي، لينطلقا معًا في رحلة مهيبة وفاغمة بالعطر والصبوات. بين «فاء» و«سين»، هما بداية اسمها ونهايته، يمضي الشاعر في رحلته ظامئًا، باحثًا عن هُويّته عبر معراج الكشف، حتى إذا ناداه الألف انطلق من أسْرِ الحرفَيْن ليعرّجُ في رحلة أخرى صوب المعرفةِ، التي هي منتهى الحياة وسدرة المنتهى؛ وهو يقول: «أراودُ في ٱسْمِكِ دنَّ الحُرُوفِ،/ أَرى الفَاءَ مِثْلَ اسْتِدارةِ كَأْسٍ/ إلى رَشْفةٍ ثَغْرُها قَدْ دَعاني/ أَرى أَلِفَ الْفَاءِ قَدًّا/ تَأَوّدَ في غُصْنِ بانِ/ وَيا لَسُلافَةِ سينِكِ/ يا لَلْحُمَيّا/ فإنّي بِصَرْعَتِها،/ كصريع الغَواني/ (…) تجلّيْتِ لي،/ بين فاءٍ وَسِينٍ…/ تجلّيْتِ لي،/ بين نَفْسي وبيني…».

* الانفكاك من هويّته القارة والمعطاة وتجاوزها إلى هويّةٍ مركبة تغتني من محتوى ذوات أخرى لشخصيات نوعية من قديم الثقافة، كانت لها صلة خاصة بفاس، في تنوُّع مشاربها وتفرُّدها القيمي (مولاي إدريس الأكبر، المعتمد بن عباد، لسان الدين بن الخطيب، محيي الدين بن عربي)، وعبر التذاوت أو التنافذ بين سيرة الأنا وسيرة الآخرين تتكشّف لنا تلك الهويّة التي تُمَرْئ تبلورات الكينونة الجريحة بقدر ما هي تمنح للذات ولادةً جديدة.

وإذن ، فإنّ كتابة السيرة شعرًا تتطلب عملًا مضاعفًا، لأنّه يعيد بناء هذه السيرة حينًا، وحينًا آخر يسعى إلى تخييلها وكتابتها من جديد، إلى حد أن تتفلّت من قيدها المرجعي وتُحلّ محلّه أبعادًا جديدة من صنيع المخيّلة ورديفها النسيان. ومن ثمّة، فليس المُهمّ استعادة سيرة الذات الشخصية وأحداثها الماضية منذ الطفولة، وإنّما إعادة بناء هذه السيرة وتخييلها والإيهام بها عند انفتاحها على الشعر الذي يمنحها حساسيّةً جديدة ورؤية مضاعفة في رؤيتها الذاتية للأشياء والعالم، مثلما في التعبير عن اصطراعها الدالّ وغير الواعي، وهي تعود إلى المكان الذي احتضنها لأوّل مرة، كأنّما تعود إلى فردوسها المفقود في رؤية تتقدّم عبر العمل بوصفها نشيدًا لا نهائيًّا مسكونًا بأجراس الحنين وحجيج الذكريات.

لا تعليق