المدينة في الشعر

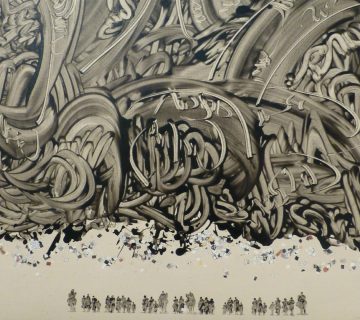

وُلدوا بها، أو جاؤوا إليها من القرية للدراسة أو للعمل، ظلّت المدينة تحتفي في نصوص الشعراء بأسرارها وآثارها المعلنة والخفيّة على الذات واللغة والإيقاع والمتخيل، وتحوّلت في تفاعلها مع ذرّيات القصيدة من مجرد مكان وفضاء هندسي وطبيعي إلى دالّ بصري ومعلم تخييلي يعكس درجة وعي هذا الشاعر أو ذلك، ودرجة تمثيله للأشياء والعالم: من المدينة الوطن والقضية، إلى المدينة الحلم واليوتوبيا. فالمدينة، لاسيما المدينة العريقة التي تسحب وراءها قروناً من الحضور والتبدل، وبما تحيل عليه وتاريخ ومعمار وهندسة وحركة تغيير، تصير في عيون شعرائها صيرورة احتمالات وممكنات سيكولوجية وجمالية وثقافية، ينفخون فيها روحاً جديدة، ويُلبسونها أشكالاً من الصوغ والابتكار قابلة للأنسنة، وقادرة على الحركة والتنفس والحركة والانفعال بعشرات المشاعر المضطربة. ولهذا، لا تغدو المدينة مجرد موضوع وحسب، بل نمط حياة ومجسّات روحية ومواقف حادة من الذات والآخر، فتتحول داخل مختبر النص الشعري وشكل حضوره في العالم وصراعه مع موجوداته، إلى مدينة أخرى كما يراها الشاعر ويتأثر بها.

باريس ليست هي كذلك في شعر بودلير، ولا غرناطة في شعر لوركا، ولا أثينا في شعر ريتسوس، ولا القاهرة في شعر صلاح عبد الصبور، ولا البصرة في شعر سعدي يوسف، ولا دمشق في شعر نزار قباني، ولا بيروت في شعر أدونيس أو محمود درويش، ولا فاس في شعر محمد السرغيني، ولا الدار البيضاء في شعر أحمد المجاطي، ولا القيروان في شعر محمد الغزي، ولا مراكش في شعر مليكة العاصمي، وغير ذلك من شعر.

نسأل بعض الشعراء عن علاقاتهم بمدنهم التي اقترنت بهم ودلّت على شرط وجودهم الخاص، بعد أن تحولت داخل منجزهم النصي من مجرد مصدر إلهام، إلى قيمة معرفية، وطريق لاكتشاف العالم وتغييره، بل إلى سلطة رمزية يعيدون بفضلها مَوْقعة حضورهم في العالم، كمأوى وإقامة نوعية تحتفي بالهش والحميمي والهامشي. لا يغيب عن استعادة هذه العلاقة، من شاعر إلى آخر، شكل النوستالجيا بما تنطوي عليه من حنين وتأسٍّ وعزاء.

رشيد المومني: فاس والإنصات اليقظ إلى الضوء

للمكان سلطته المادية والرمزية ليس فقط بالنسبة إلى الكتابة، لكن بالنسبة إلى هندسة حياة الكائن. هكذا أفهم علاقتي الشخصية بمدينة فاس؛ إذ يتجاوز الأمر الدلالة المباشرة للمدينة إلى أبعادها العميقة. إن علاقة الكائن بالجغرافيا علاقة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، حيث يمكن للمكان أن يكون ملاذا، كما يمكن أن يكون منفى أو جحيما، بؤرة استقطاب، أو بؤرة إبادة، علما بأن المكان نادرا ما يكاشفنا بهويته الحقيقية، لأنه جُماع هويات، أي جماع حقائق، لها دورها المباشر في هندسة الذاكرة التاريخية، وهندسة طبيعة وطبائع يُسند بعضها بعضا، حيث ينهض إشعاع المكان وتوهجه، خموله وكسوفه، تبعا لقوة أو ضعف هذه الأقانيم.

إنّ خصوصية الكائن أيضا تقترن بقدر المكان الذي توجد فيه. فأنت حينما توجد في قلب فاس مثلا، فإن ذلك يعني تخبطك في فضاءات ذاكرة عمرها الحضاري والثقافي أكثر من اثني عشر قرنا، بنواتها المعرفية الصلبة جامعة القرويين التي تأسست في منتصف القرن التاسع الميلادي، لتكون بذلك أول وأقدم جامعة في العالم. وكي لا نقع في شرك القراءة التاريخية للمدينة، سأذكِّر بأنها وعلى امتداد هذه القرون، كانت مركز عبور دائم للوافدين من المشرق ومن الأندلس ومن افريقيا، وهو عبور مسنود بالرغبة في المعرفة والحاجة للقتل والنهب والتملك وطلب الولاية، حيث تتداخل إيقاعات الوافدين بإيقاعات المُهَجّرين، كما تتداخل الزغاريد بالنواح، والأعراس الرمزية بأضدادها، كي تكون بذلك العاصمة الأبدية للمنتصرين وللمنهزمين على السواء، وكي تكون، إلى جانب ذلك، عاصمة للحكي الذي يحتشد في دروبها وفي ساحتها وفي قصورها وفنادقها القديمة ومدارسها، كل أصناف الأقاصيص والمرويات المعرفية والغرائبية. إنّها بامتياز عاصمة السلطة والغواية، الجنون والقتل، حيث ليس للشاعر سوى أن يتهيأ لتلقي أسرارها الغامضة. وكما تعلم، فإن زمن الشعراء، أو بالأحرى أزمنتهم العميقة، تنهض من قلب هذه القيامات التي يسري دبيبها في أوصال الشاعر، الذي تمنحه ضدا على مشيئته، استثناء الإنصات اليقظ إلى الضوء المترقرق في الألياف اللامرئية للماء.

علال الحجام: مكناس الحاضرة والهامش

بقطع النظر عن مدينة مكناس باعتبارها مسقط رأسي، وجزءا مشعا من سيرتي، فأنا شديد الاهتمام بالمكان أنى كان، وقد حاولت أن أتأمل شعريا كل الأمكنة التي زرتها أو مررت بها، أو قضيت فيها جزءا من حياتي داخل المغرب وخارجه، غير أن لمكناس مذاقا خاصا لأنها تشكل بالنسبة إلي أكثر من مكان عابر؛ فهي رحم الروح وفضاء نقشت عليه طفولتي، وفيها ولد ابناي البيولوجيان، وكثير من بناتي الرمزيات، وفيها ترعرعت صداقات رائعة، بالإضافة إلى ما عشته فيها وما استمتعت به من بهاء، وما توحي به أسوارها وأبوابها وأسواقها وزيتونها وماؤها ونعناعها من دلالات دافئة رائعة. وإذا استحضرنا الشاعرين الراحلين عبد السلام الزيتوني وبنسالم الدمناتي ابني مكناس البارين، فهما يشكلان مدرسة شعرية قبست منها الكثير من الشرارات الأولى لبداياتي الشعرية وأنا تلميذ، من خلال الأمسيات والملتقيات الشعرية التي كانت تنظّمها جمعية البعث الثقافي في نهاية الستينيات، قبل أن يصبحا صديقين عزيزين أعتزّ بصداقتهما.

وإذا جاز لي أن أقارن تجربتي في هذا السّياق بتجربتيهما، فأنا أظن أن مكناس عند الأول مكان يدعو إلى التمرد، لأنه مكان جاحد يدل على عدم رضا الشاعر على تحولات المدينة، وما يحدث فيها حينما تتخلى عن أمومتها وقيمها، إلى درجة التنكر لابنها الشاعر بمجرد اضطراره إلى البعد عنها تحت إكراه شظف العيش، ولعل استعماله رمز «باب السيبة» في قصيدته المؤثرة «الطحلب الآخر» يؤكد حساسية الشاعر المفرطة تجاه هذا الجحود. بينما أرى أن مكناس الزيتوني انكتبت منذ البداية باسمه العائلي قبل قصائده، إنه مكان أيقوني استطاع أن يحتفي بالحي الذي ولد فيه الشاعر وانتمى إليه، أعني «الزيتون» وهو الشجر الذي تشتهر به مكناس ومنطقتها، بالإضافة إلى رمزية «ساراك» الذي يدلّ على المسلك الطويل الذي لا ينتهي، وللإشارة فالزيتوني اشتهر أيضا بشغفه الكبير بالأمكنة كيفما كانت، وقد احتفى أكثر بإفران التي خلدها في ديوان كامل ما زال مخطوطا أفرده لها تحت عنوان «الإفرانيات». وأنا أعتقد أن تأملاتي لمكناس هي أقرب إلى الدمناتي منها إلى الزيتوني بحكم احتفائي بمكناس الهامشية، لأنني عشت طفولتي في حي البرج، أشهر أحياء الفقراء والمهمشين والمقاومين المنسيين، وحي الانتفاضات التي لم تتحدث عنها كتب تاريخ مكناس الحديث، التي لم تتحدث سوى عن المركز ملغية الهوامش. بالمناسبة، لا بد أن أشير إلى أن مكناس حضرت لدى شعراء وكتاب كثيرين، أذكر من بينهم الشعراء: محمد بنعيسى، وعبد الناصر لقاح، ومحمد علي الرباوي، إلخ.

أحمد بنميمون: دفاعاً عن الشعر في شفشاون

رغم أنني غادرت شفشاون منذ عشر سنوات تقريبا، إلا أنني أستطيع أن أرى تأكيد تلك المقولة التي أطلقها أحد الفلاسفة ممن اهتموا بجمالية المكان؛ وهو الفرنسي غاستون باشلار، بأننا نسكن الأماكن التي غادرناها. كنتُ غادرت مدينتي في مرحلة سابقة للدراسة (1963 -1972) وللعمل أحايين أخرى (1972 -1980) إلى أن كانت عودتي إليها وقد تجاوزت الثلاثين بقليل، لأجد المدينة التي كانت ملعب طفولتي وملهاي أيام شبابي، قد عرفت تحولات تحت تأثير أوضاع سياسية، واضطرابات أيضا، ما فرض عليّ الانخراط في مجالات نضالية وثقافية ما بين النقابة الوطنية للتعليم وجمعية أصدقاء المعتمد. وكنت أظن أنا العائد إليها من مدينة كبيرة مثل الدار البيضاء، أنني لن أواجَه بمثل ما واجهتنا به السلطات المحلية من منع واضطهاد، وأن النظام الذي يحكم الدار البيضاء هو نفسه من يحكم شفشاون؛ فإذا بي أكتشف أن نظرة خريجي مدرسة تكوين أطر السلطة إلى مدينتي، تصنفها ضمن العالم القروي، غير معترفة بأي خصوصية لمدينة الشعر والإبداعات الفنية على مستوى التشكيل والموسيقى، ما كان يرفع من المستوى الحضاري لسكان المدينة المنحدرين من تاريخ مغربي أندلسي، بل سمعت باشا المدينة وهو يهتف لي: « تلك الدار البيضاء وهذه شفشاون» وهو يمنعني كمسؤول نقابي محلي من ترديد شعارات رددتها وأنا في المدينة الكبيرة.. خرجت من شفشاون الطفولة الحالمة لأعود بعد ثلاثة عقود تقريبا، إلى شفشاون الفقر، وإن لم يتخلَّ سكانها عمَّا كان لهم من ملامح حضارية وهوية مغربية أندلسية، ونجحت مع زمرة من أصدقائي، من كل الطبقات والميول الفنية المختلفة، أن نعيد معهم مهرجان الشعر الذي كان قد عرف توقفا خلال مرحلة السبعينيات، بعد خمسة مهرجانات متعاقبة نظمت ـ للمفارقة – خلال سنوات الاستثناء من 1965 إلى 1969، لكننا ووجهنا برد فعل السلطة العنيف، وهي تقدم على فعل بليد بمنع مهرجان الشعر السادس سنة 1983؛ ذلك المهرجان الذي كان قد عرف التفاف فئات اجتماعية من الطلاب والتلاميذ، واستجابة طوائف من السكان موظفين وتجارا ومنتخبين محليين، الأمر الذي جعل الجمعية المنظمة تستغني عن أي إسهام رسمي، ما أدهش السلطات التي أعادت النظر بعد ذلك لتعترف بحق مهرجان الشعر في الوجود كعنوان ثقافي للمدينة. اقتطعت من عمري سنين عدداً في غمرة نضال سياسي ونقابي وثقافي، وفي أثناء ذلك نسيت، في ما نسيت، أحلام الطفولة والشباب الأول، على الأقل خلال ما يقارب الأربعين عاما، ثم عدت إلى إصدار ما تأخر في أدراجي من أعمالي الشعرية التي بلغ المطبوع منها إلى الآن عشرة دواوين، لكنها ليست إلا أوراقا في الريح.

عبد الرحمن بوعلي: من وجدة استلهمتُ طريق الشعر

الشاعر لا ينفصل عن المكان، والمكان يشكل جزءا من الشاعر. ولا شك في أن مدينتي وجدة التي كبرت فيها، مكنتني من عناصر استلهمتها في شعري. فهي مدينة الطفولة والشباب والنضج أيضا، مثلما تربيت ونشأت في أحضان عائلتي، تربيت وترعرعت أيضا بين جنبات مدينتي، التي كانت أول فضاء استقبل قريحتي الشعرية وأنا ابن العشر سنوات. مدينتي هذه كانت منطلقي، لكنها لم تكبلني ولم تسجنّي بين جدرانها، إنما أعطتني الدفقة الأولى، التي جعلتني أهيم في سماء الشعر والأدب عموما، إلا أنّ ذلك لم يمنع من أن أختلط بمدن أخرى كانت مهمازي في الطريق الشعري؛ منها مدن داخل الوطن مثل الرباط والدار البيضاء وفاس والجديدة وغيرها، وأخرى خارجه مثل صلالة وغرناطة وغيرهما.

محمد العربي غجو: عن بنت غرناطة وساحتها بين زمنين

ماذا عساني أقول عن تطوان التي بارحتها منذ انطلاق سنوات عملي بجارتها طنجة مدرسا للغة العربية في معهدها الإسباني؟ ماذا أقول عن مدينتي الأندلسية التي شهدت ولادتي ونشأتي بين دروبها وأزقتها؟ ماذا عن سنوات الطفولة الحالمة ومرابع اللعب بين أحيائها وأسوارها ودروبها وضواحيها؟ ماذا عن فتية راحوا يطوون المسافات ويجوسون الجنان والعرصات ويتسلقون الهضاب والمرتفعات، يغمسون أجسامهم الغضة الطرية في مياه «زرقائها» الباردة ومساقط غدرانها المنعشة، ليعودوا مساء يجرّون خلفهم تعب يوم حافل بالمسرات والمغامرات؟

ماذا عن تطوان الإبداع والتاريخ والثقافة، والريادة في مجالات الصحافة والمسرح، واحتفالات الكتاب وأعياده، وبذور حداثته الشعرية والفكرية مع محمد الميموني ومحمد الصباغ ومحمد داود والتهامي الوزاني، ومجلات المعتمد والأنيس والأنوار والحديقة وغيرها؟ ماذا عساني أروي عن ماضي ذاكرتها الجمعوية، وملاحم وفتوحات إطاراتها وهيئاتها المدنية والسياسية حين كان العمل المدني والسياسي يعني أولا التكريس والتأصيل لقيم التضحية والتطوع واسترخاص الكل في سبيل الغد الجماعي الأجمل، قبل أن يتحول إلى رديف للدهاء والمكر وتعبيد الطريق السريع نحو الريع والاغتناء؟ ماذا أقول عن تطوان الشاعرة الباهرة المبهرة، تطوان أصدقاء لوركا الذين أضاءوا قناديل الشعر وفجروا عذب مياهه وينابيعه وأناروا دروبه ومسالكه نحو قصيدة تهجس بأفق كوني وتشرع نوافذ مفرداتها نحو الأنقى والأجمل؟

تمضي السنون وتجري المياه غزيرة منسابة تحت جسور وادي المحنش، لكن بنت غرناطة تأبى، رغم ما علق بها من طوارئ الزمن، إلا أن تحفظ ألقها وتذود عن أعلاقها وجواهرها. مجد مصون ومكانة محفوظة في سجلات الزمن أثثته نقوش صناع مهرة وموسيقيين أفذاذ وشعراء موهوبين ومسرحيين ملهمين وروائيين رائعين مبدعين. فما أسعد حظك وأجمل طالعك، يا من أسعفته المقادير ليشرب ماء تطوان ويستنشق هواءها وينعم بفيء ظلّها.

عبد اللطيف الوراري

لا تعليق