فنّ الفطرة

اهتم قدماؤنا، علماءَ ومُربّين، بتعليم الأطفال رواية الشعر وحفظه وإنشاده لغايات لغوية وتربوية وجمالية، وكانوا يتخيّرون هذا الشعر بدقّة. صحيح، لم يكن هناك من شعراء الفترة القديمة من كان يكتب بوجه خاص للأطفال، إلا أنك كنت تجد في بعض أشعارهم ما يلائم حاجات الطفل قياساً إلى صقل ملكته اللغوية وإقداره وتمهيره على النظم وتنمية ذائقته وخياله الذي به يوسع منظوره للعالم الذي يحيط به. فالمختارات الشعرية، مثل المفضليات، هي من أدب الأطفال. وفي المقابل، نظم كثيرون منهم أراجيز ومنظومات علمية في الفقه والعروض والنحو وغيرها، لتسهيل حفظها، ولم يكن ذلك شعراً بحال.

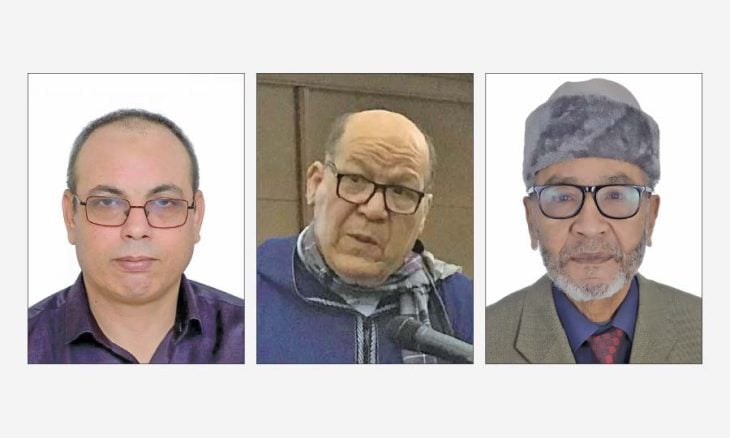

عبد اللطيف الوراري

في عصر النهضة، أخذت تظهر فئة من الشعراء الذين يكتبون للأطفال، مثل رفاعة الطهطاوي، ومحمد عثمان جلال صاحب «العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ»، إلا أن أشهرهم أحمد شوقي الذي نظم، تحت تأثير لافونتين، حوالي أربعين مقطوعة شعريّة وقصيدة قصصيّة على لسان الحيوان، وفيها وازن بين البعدين التربوي والجمالي وتخفّف من الحذلقة اللغوية والوعظ المباشر. وازدادت الحاجة إلى شعر الأطفال بعد انتشار التعليم الحديث ووضع الكتب والمناهج الدراسية لطلبة المدارس الابتدائية، فتعددت موضوعاته واتجاهاته وأساليبه وطرقه الفنية، وقد نبغ فيه محمد الهراوي، وكامل كيلاني، وعلي الصقلي، وسليمان العيسى، ومحمد سعيد العريان، ومحمد علي الرباوي، ويوسف العظم، وفاروق شوشة، ومحمود أبو الوفا، وأحمد سويلم، وأحمد زرزور، وأحمد فضل شبلول وغيرهم.

ورغم أن الكتابة للأطفال لم تنقطع شعراً ونثراً، بل ازداد متعاطوها بفضل حوافز الجوائز المغرية التي تحثُّ عليها، إلا أن درجة تأثيرها في أطفال اليوم بدأت تخفّ، مثلما ضاقت دائرة تلقيها وفاعليّتها؛ بسبب تغير عادات القراءة وطغيان ثقافة الصورة في عصر التكنولوجيا والشاشات والوسائط الإلكترونية التفاعلية وألعاب الفيديو، مما يُطرح معه سؤال تجديد هذه الكتابة وتأهيل مستوياتها العاطفية والقيمية والمعرفية المتجددة وابتكار حواملها الجديدة في علاقتها بروح العصر الذي تحياه، بدون أن يقع في شرك «ذكاء زائف»؛ لأنّه لن يستطيع أيّ فنّ كيفما كان أسلوبه وعناصر تأثيره، أن يعوض فنّ الشعر أو ينازعه كلمته ودوره في أداء رسالته الخاصة به، كفنّ لغوي وجمالي في المقام الأول، ولأنه فنّ جارٍ على الفطرة السليمة، ورسول القيم الإنسانية في كل الأزمنة. فالشعر مثل باقي الفنون الجميلة، مثل الموسيقى والرسم وغيرهما، يظلّ «الترمومتر» المرهف لقياس الروح، والأداة الأنسب لصقل الموهبة، وتهذيب الذوق، وغرس القيم والأخلاق الإنسانية التي لا تبلى.

سألت «القدس العربي» ثلاثة شعراء مغاربة كتبوا شعر الأطفال بسبب كونهم معلّمين، وكونهم وضعوا هذا الشعر ضمن أولويات اهتمامهم الأدبي والثقافي: إلام يرجع هذا الاهتمام؟ وهل يمكن الحديث عن هذا الشعر في أدبنا العربي؟ وما هي السمات الموضوعية والفنية التي يجب أن تتوافر فيه حتى يظلّ قائم الذات؟

محمد علي الرباوي: اختيار الشعر الذي به يُنمّى الخيال

كتبتُ للطفل؛ لأني كنت مُعلِّماً. كنت أُدَرِّس اللغةَ الفرنسية، وهذا جعلني أقارن أدب الطفل في اللغة الفرنسية بأدب الطفل في اللغة العربية. وبدا لي أنه أكثر عمقا في الفرنسية. فحاولت تقديم البديل. وأصدرتُ ديواناً يضم قصائدَ للطفل بعنوان «عصافير الصباح»، في طبعتين. لكن تخليت عن هذه الكتابة؛ إذ اكتشفتُ، وأنا أقرأ كتبَ القراءة التي كانت مقررة على جيلي بالفرنسية، فوجدتُ أنها تقدم للطفل نصوصا لكبار الشعراء الفرنسيين، حيث اختار المؤلفون لهذه الكتب نصوصاً للشاعر الفرنسي فيكتور هيغو اعتماداً على دواوينه، ولم يحضر معها «الفنّ الذي يشرط أن يكون جَدّاً» L’art d’étre grand-père ، ثم تفحصت كتاب القراءة بالعربية، وكان من إنجاز اللبنانيين. ومن خلاله قرأنا شعر الشعراء القدماء، والمعاصرين. هذه النصوص لم يكتبها أصحابها للطفل، ولكن المؤلف البيداغوجي اختارها من مصادرها. وبهذا الاختيار، يُلقّن الطفل نصوصا إبداعية حقيقية، خلافا للنصوص التي تُنْظم له على أنّها له. وهذا عَرَفْناه في تراثنا الذي أنجزته حضارتنا. فالمفضليات، بالنسبة إليَّ، من أدب الأطفال، ذلك بأن المفضل الضبي، رحمه الله، اختار قصائده من ديوان الشعر العربي باعتبارها من عيون الشعر، ولَمَّا جعله أبو جعفر المنصور العباسي يؤدب ولده، ووليَّ العهد المهدي، فقدم المفضل المفضليات لتلميذه. فلهذا بدا لي أنّ أحسن ما نقدمه للطفل هو أن نختار له النصوص الجيّدة، بدل أن نؤلف له نصوصاً نراها في مستواه. في الحالة الأولى نقدم له الشعر، وفي الحالة الثانية نقدم له النظم. والشعر هو ما ينمي الخيال في الطفل، ليتحول بهذا الخيال إلى أديب أو عالم، وينمي هذا في الطفل الذوق الشعري الرفيع مما يجعل قلبه يرق حين ينخرط في قراءة القرآن الكريم.

إسماعيل زويريق: لا شعر خارج مضامينه التربوية

الشّعر ديواننا، هكذا قال أسلافنا العرب. ولهذا، كرّسوا كل جهودهم لتحبيب الشّعر لنفوس الأطفال وتربيتهم على قوله وحفظه وإنشاده في كلّ محفل من محافلهم. وهكذا حمل كلُّ جيل مشعل الاحتفاظ على هذا الموروث حفظًا جيّدًا. بيد أن الشعر في زمننا بدأ يتزحزح عن مكانته التي كان يتبوّؤها، ولا يرجع ذلك في نظرنا إلا لشيئين أساسيين: عدم إيلائنا الأهمية لهذا النوع من الكتابة حفظًا ودراسة، ثم عزوف الشعراء عن الكتابة للأطفال لما يتطلّبه ذلك من الإلمام الواسع ومراعاة المعايير.

وإذا كان أحمد شوقي من الأوائل الذين خاضوا هذا المعترك بكل عزم ويقين مستفيدًا من أشعار لافونتين، غير أنّ مجايله محمد الهراوي ضرب في الكتابة للأطفال بسهم وفير؛ وذلك أنّه خصص لهم مجموعة من الكتب (سمير الأطفال، شمس الضحى..). ولم يصل أحد لما وصل إليه الهراوي في هذا الباب، ونصوصه كانت تملأ كتب القراءة التي تأتينا من الشرق. ويمكن أن أضيف إليهما كلًّا من محمد سعيد العريان وسليمان العيسى وسواهما، وأما في المغرب فيمكن أن نذكر علال الفاسي والطاهر التوزاني ومحمد علي الرباوي، على أنّ أبرز من كتب في هذا الباب هو الشاعر مولاي علي الصقلي صاحب النشيد الوطني.

وإذا كانت الأغاني والأشعار التي وضعها الأوّلون للأطفال تحترم خصوصيّاتهم وقدراتهم، وعادةً ما تكون مستوحاة من عالم الطفل ومحمّلة بمضامين تربوية هادفة، فإنّ ما تطالعنا به كتب القراءة مما هو مفروض على تلامذتنا، نراه في أكثره بعيدًا كلّ البعد عما هو مطلوب؛ فكثيرًا ما ألاحظ أنّ الاختيار لا ينبني على أسس تربوية بقدر ما ينبني على العشوائية فجاءت النصوص محمّلةً بما يشين مبناها وما لا يتّفق وأهدافها، وكان هذا هو الباعث الحقيقي الذي دفعني إلى الاهتمام بهذا الصنف من الأدب كما هو واضحٌ – على سبيل المثال- في المجموعتين: «أغاني الأرجوحة» و»أناشيد قوس قزح».

مصطفى ملح: نكتب لمن هو أذكى منّا

إنّ الكتابة عموما هي إشراك الآخر في ورشة التخييل، فكل قراءة لمتن ما هي إعادة تشكيله وترسيم حدوده. والمتلقي بهذا الوعي لم يعد ذلك القارئ البسيط المكتفي بالتلقي السلبي، وإنما صار طرفا جوهريا في عملية الخلق الفني. هذا يقودنا إلى الحديث عن متلق آخر أكثر خصوصية، ويتعلق الأمر بالطفل. الأمر هنا مختلف تماماً، لأن الكتابة محفوفة باستحضار عدة عناصر، أهمها: أنّ الطفل ما يزال على الفطرة السليمة، فلم يلوث رئتيه هواء الأيديولوجيا الفاسد، ولا أدخنة الأفكار والرؤى المسبقة، وأنّ للطفل قدرة على التفاعل واستيعاب اللعب السردية والمزالق الحكائية بأسلوب متطور قياساً إلى الطفل الذي كنته قبل نصف قرن. ثم الاتصال الكبير للطفل بعناصر التقنية وانخراطه البصري شبه اليومي في عوالم تخييلية فانتازية تقدمها قنوات الأطفال. كل هذا، وغيره كثير، ينبغي استحضاره أثناء الكتابة للطفل أو اليافع. فأول مؤشر على النجاح هو إيماننا بأننا نكتب لمن هم أذكى منا. هذا سيقودنا إلى تطوير أسلوبنا في التعاطي مع عناصر الخيال، وتطوير أدوات النحت المعمق في صخرة الكتابة.

أما فيما يتعلق بتجربتي الشخصية في كتابة الطفل، فلها ثلاثة دوافع أساسي؛ أولا: لأنني ما زلت أرى نفسي طفلا في سن الخمسين.. أحبّ نصب الفخاخ للعصافير، والتلويح لقوس قزح، وتجاذب أطراف الحديث مع فزاعات الحقول، وانتظار عصر الدينصورات بفارغ الصبر.. ثانيا: لقد أتيحت لي فرصة تدريس الأطفال زمناً طويلاً فاكتشفت عوالمهم واحتككت بشغبهم الجميل وشاركتهم في غزواتهم الوهمية.. كان تدريس الأطفال في فترة سالفة هو المنفذ الأساسي لولوج عوالم الغرابة والدهشة والحلم والطهر.. وثالثا: منذ صغري وأنا أقرأ قصص الأطفال، وعلى الرغم من إعجابي بمتخيلها، فإنني اكتشفت في وقت متأخر بأن معظمها سقط في السطحية والنمطية، إذ أن أغلب التيمات تتمحور حول عالم الجن والخوارق والفضائيين والراعي والأميرة… وعندما شرعت في الكتابة للطفل كان من أهدافي تصحيح بعض هذه الانزلاقات في الكتابة؛ يعني أن يكون المتن، شعرا أو حكاية، قريبا من أسئلة الأرض التي يعيش فيها. أريد أن يقرأ الطفل عن بائع اللبن أو حارس السيارات أو مراقب التذاكر أكثر مما يقرأ عن الرجل العنكبوت أو الغيلان. كما أسعى إلى أن تكون الكتابة للطفل أرضية وليست سماوية، وهي بهذا المعنى ستنجح كتابة الأطفال لا محالة في تدشين طور جديد بين الكاتب الكبير والقارئ الصغير..

الأسلوب هو الطفل

أما التقنية أو الأسلوب، فمن المؤكد أنّ لكل كاتب طريقته التي ينفرد بها. شخصيا، أكتب بتلقائية كبيرة دون أي مساحيق جمالية يمكن أن تثقل كاهل المحكي. قد يكون السرد خطيا بسيطا، وقد أستند إلى الفلاش باك لإضاءة بعض الجوانب المعتمة من الأشخاص أو الأمكنة، وأجد نفسي مدفوعا لترسيم الزمن وتحديد أعمار الشخصيات وتفقد التغيرات الفيزيائية والنفسية التي يحدثها الزمن فيها. كما أعتمد الحوار بنوعيه الخارجي الخطي والسيكلوجي/ المونولوج، فالحوار أهم عنصر للتوغل في لاوعي الشخصيات. إضافة إلى ذلك، أنشغل كذلك بترسيخ نسق من القيم في المتلقي الصغير لتتبلور في عقله وتترسب في وعيه وتتحول مع مرور الوقت إلى قناعات جوهرية تنبني عليها حياته، مثل قيم التسامح والفضيلة والوطنية وحب الخير والشجاعة والبطولة والرحمة.. وأرى أن الأثر الموجه إلى الأطفال سيكون بلا قيمة إذا كان مفتقرا إلى هذه القيم. فليس وظيفة الكتابة للطفل هي إدهاشه وإنعاش خياله، وإنما كذلك دفعه ليكون قويا وإيجابيا داخل مجتمع يتجدد يوميا ويعج بالمتناقضات والمخاطر والأهوال.

أخيرا، الكتابة للأطفال ليست لهوا أو تزجية وقت أو ترفا فكريا، بل هي مسؤولية ومساهمة في بناء العقول وإشعال فوانيس الجمال والعلم في العقول الصغيرة قبل أن تغمرها عتمة هذا العالم الأعمى المتوحش.

لا تعليق